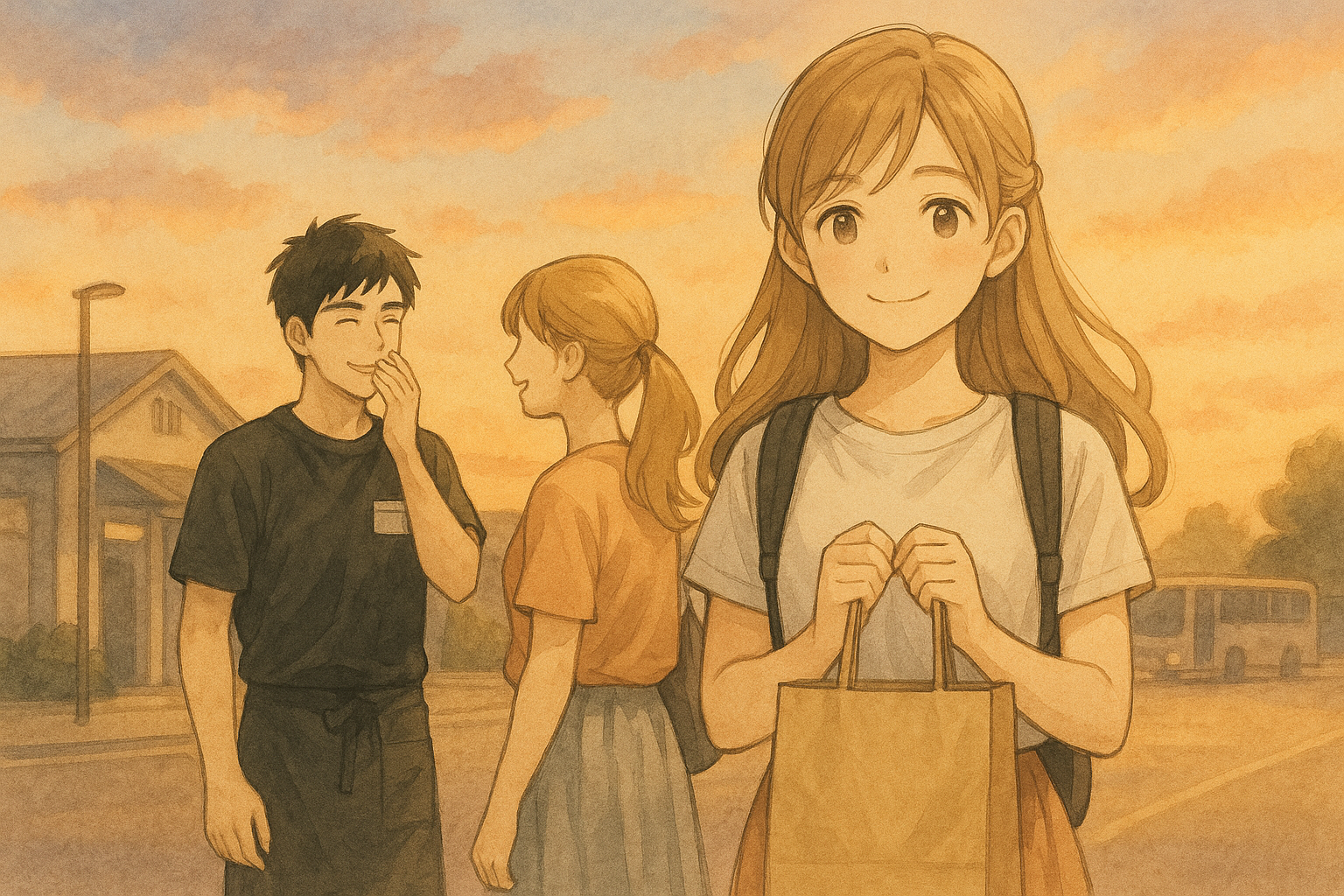

休日の午後、手のひらに揺れるおみやげ

「あ、そうだ。ハルキにこれ、渡さなきゃ。」

こいこと。ヤングチーム鎌倉ドライブの余韻がまだ少し残る平日の午後。

アカリは自分の部屋のテーブルに置いていた小さな紙袋を手に取った。中には、江ノ島の雑貨屋で見つけたイルカのキーホルダー。ドライブに来られなかったハルキに、ほんの少しでも旅の空気を届けたくて買ったものだった。

「別にいらないって言われそうだけど……」

小さくつぶやいてから、スマホを手に取ってLINEを開く。

『今ヒマ? ドライブのおみやげ渡したいんだけど〜』

既読がすぐにつき、「今バイト終わったとこ。駅前のファーストあるから、そこ来れる?」と返信が届いた。

アカリは少しだけ悩んでから、「行くね」とだけ送った。

──駅前のファーストフード店。

数週間前、そこで初めて会った女の子の顔が、ふと脳裏によぎった。

再会と気まずさのハンバーガー

駅前のファーストフード店に入ると、ハルキは奥の窓際席に座っていた。

「おつかれ〜」

アカリが声をかけると、ハルキが顔を上げて軽く手を挙げた。

「おつかれ。あ、これ、バイトのシュウ。覚えてる?」

「いるじゃん、シュウ。元気だった?」

「え、アカリじゃん。ひさしぶり〜!なんか雰囲気ちょっと変わった?」

「そっちこそ。てかふたりでごはん中だった?」

「ううん、たまたまハルキと上がり時間いっしょだったから、ダベってただけ」

アカリはちょっとホッとして、同時に少し胸がざわついた。

「あ、おみやげってこれ?」

ハルキが紙袋を受け取る。

「うん。江ノ島でイルカのキーホルダー見つけてさ。来れなかったし、雰囲気だけでもどうぞ」

「ありがと」

ハルキは照れくさそうに笑って、キーホルダーを取り出してじっと見た。

「めっちゃ可愛いじゃん。俺、イルカ好きって言ったっけ?」

「言ってない。けど、なんか合いそうだなって」

その場の空気が少しやわらいだ気がした。だけど、すぐにシュウが口を開いた。

「ねえ、アカリとハルキって、なんか付き合い長いよね?雰囲気ちょっと似てきてない?」

「え〜?どうかな、ふつーに仕事の話ばっかだよ。たまにバカな話もするけど」

「でも、そーゆー空気感、嫌いじゃないな〜」

軽いトーン。でも、アカリの中に何かがじんわり広がっていく。

──この子、ほんと自然に入り込んでくるな。

気づかない気持ちと、冷めかけのポテト

「じゃ、うちそろそろ行くね」

紙袋から手を離したあと、アカリはトレイのポテトに視線を落とした。いつの間にか冷えていて、さっきより味気なく感じる。

「え、もう?せっかくだし、もうちょい喋ろうよ」

シュウがあっけらかんとそう言う。無邪気な笑顔。悪気は、たぶんない。

「いや、家で課題やんなきゃで。あんまり遅くなれないんだ」

「そっか。真面目〜。ハルキとは違うタイプだね、ほんと」

「それ、たぶん褒めてないよね?」

軽口で返したけど、アカリの心はほんの少しだけ沈んでいた。

「ハルキ、またね。おみやげ、バッグとかにつけてくれたらうれしいかも」

「うん。ありがと。……気をつけて」

店を出ると、駅前の空気がやけに静かに感じた。

──シュウの隣にいるときのハルキって、けっこうしゃべるんだな。

──てか、なんでそんなこと気にしてるんだろ。

アカリは自分の中に芽生えたモヤモヤの正体がわからないまま、イヤホンを耳に差し込んだ。

プレイリストから、なんでもない恋の歌が流れはじめる。

ほんのちょっと、だけど確かに。

胸の奥が、きゅっと鳴った気がした。

気づくには、まだ少しだけ遠くて

帰り道、電車の窓に映る自分の顔をなんとなく見つめる。

「はぁ……なんか、よくわかんない」

手のひらを開くと、スマホの通知が光っていた。

ハルキからのメッセージ。

『キーホルダーありがとな。アカリらしくて、ちょっと笑った』

なにそれ、アカリらしいってどゆこと?

ツッコミたいけど、ちょっとニヤけてる自分がいて、イヤになる。

──好きとかじゃない。そんな特別な感情じゃない。

でも、なんでだろ。

帰りたくないって、ちょっとだけ思っちゃった。

窓の外には、夕暮れに溶けていく街の灯り。

気づけば、あたしのイヤホンから流れてるのはラブソングばっかりだった。