夏の日差しがじりじりと降り注ぐ午後。 リクとソウタはプール「NATSUME」へとやってきた。

──そう、ここは常識が水に溶ける場所。 液体と感情が同化し、不条理という名のアートが静かに跳ねる、ナツメのフィールド。

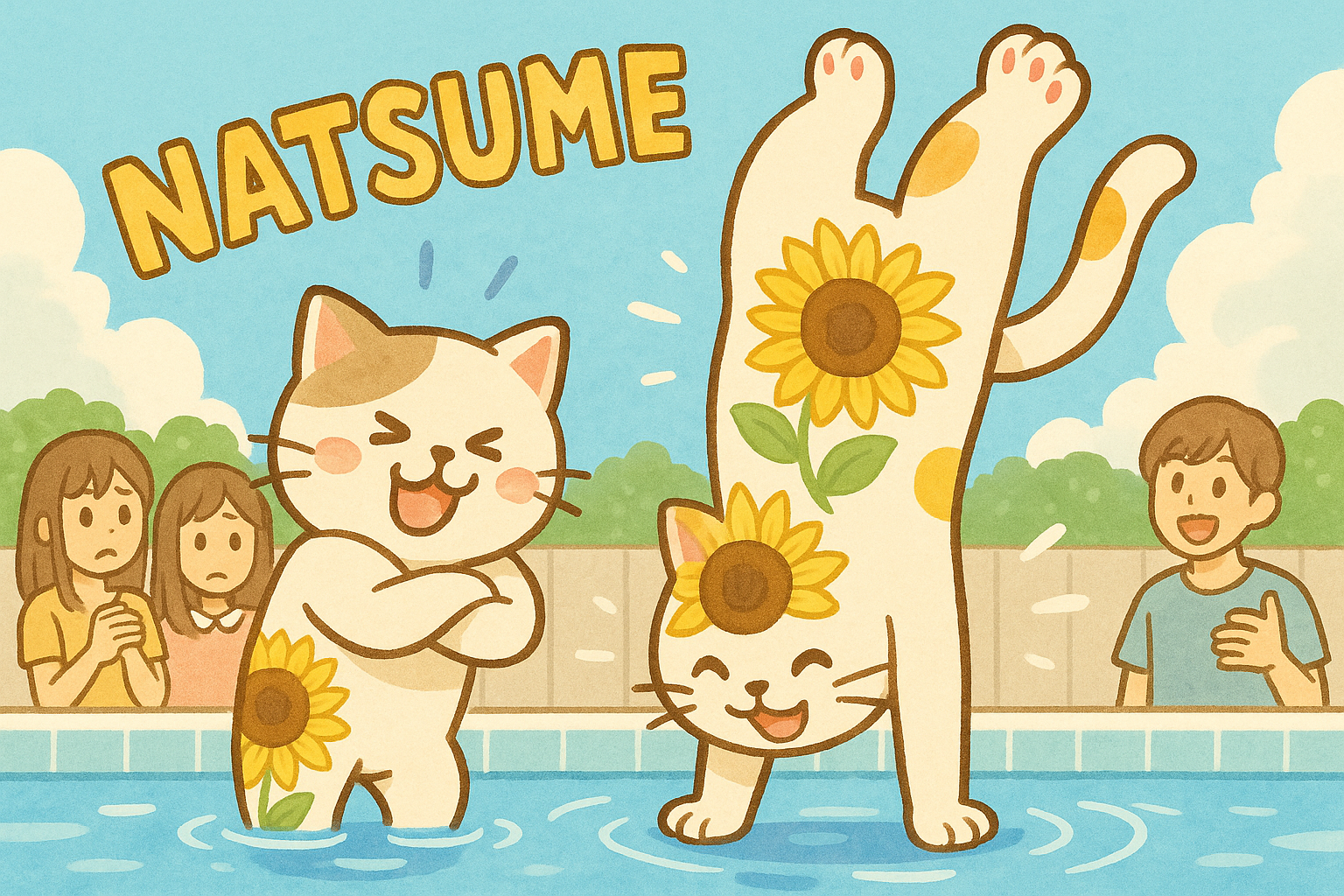

ようこそ、夏のプール「NATSUME」へ

「今年も夏がやってきたね」

リクが眩しそうに空を見上げると、すでにソウタはサンダルを脱ぎ、水面に指先で円を描いていた。

「うん……この水、まるで絵の具みたい……なんか、音がする気がする」

「でた、ソウタポエム」

ふいに、水面がぶくぶくと膨らみ、ぷちんと音を立てて弾けた。

中から現れたのは、いつもの姿──とは言いがたい、 だが明らかに「ナツメ」本人だった。

「おお、来よったか……恋に溺れた魚たちよ」

「ナツメ、また水から出てきたね」

「ワイは液体やからな。気圧でたまに固体にもなるけど」

リクが笑い、ソウタは嬉しそうに手を振る。 ナツメとは何度か奇妙な対面をしている。だが会うたびに、姿も状況も違う。

「今年のプールは、ちょっとアート寄せや。水の上で絵が描けるんやで」

「え、ほんと?描いていいの?」

「ソウタの恋の形、描いてみぃ」

ナツメが指を鳴らすと、水面がキャンバスになった。 ソウタは目を閉じ、ゆっくりと手を動かす── そこには、水しぶきのように柔らかい“心の音”が滲み始めていた。

「……今年は不思議な夏になりそうだ」

水の上で、失恋の話を少しだけ

「ねえ、リクくん」

ソウタが、水面に指で波を描きながらつぶやいた。

「ミサキさんと……最近、話してる?」

その名前に、リクのまばたきが一度だけ止まった。

「うん。まあ……時々、ね」

「仲は……悪くなさそうだよね」

「悪くはないよ。職場では。ちゃんと仲間として、やってる」

リクはそう言いながら、水面を見ていた。 そこにうっすらと浮かぶ“彼女”の名前は、 まるで水が記憶しているかのようだった。

──恋人だった時間と、今の関係。 まるで違うようで、どこか似ているようでもあり、 その距離感が時々、胸にざらっと引っかかる。

「……記事、読んだよ。すごくよかった」

「ありがとう」

リクの声は、やや硬かった。 きっとあれは“ミサキのやり方”が詰まった記事。 読めば読むほど、 恋人ではない“彼女”の才能が突き刺さってくる。

──勝てないかもしれない。

そんな思いがちらっとよぎったのか、 リクは軽くため息をついた。

「恋って……勝ち負けじゃないのにね」

ソウタが、そっと言った。

「でも、比べたくなるとき、あるよね」

「あるね」

「じゃあ、いったん水にしよっか」

ソウタがぱしゃっと水を跳ねた。 その音に、リクはようやく少しだけ笑った。

「ナツメ、失恋を洗い流す方法ってある?」

「あるで。まず、ほんまに濃いやつは煮詰めてな、 ドロドロにしてから、水に戻す。 で、塩ちょびっと入れて、涙味にして……あとは浮かべとくんや」

「それって、結局また誰かが飲むってこと?」

「せや。誰かの失恋は、誰かの水分補給や。回るんや」

「……すごいな」

リクは小さく笑った。 ほんの少しだけ、胸のあたりが軽くなっていた。

不条理ポエムの共作、ナツメとソウタ

「よっしゃ。リクの浄化も済んだことやし──詩、つくろか」

突然、ナツメがぐにゃりと水に溶けながら言った。

「え、溶けた?」

「いま、液体ナツメや。詩を書くときはこの形がいちばん落ち着くねん」

「え、文字……書けるの?」

「おでこの上に浮かんでるで。見てみ」

ソウタが見上げると、ナツメの液状おでこに、うすぼんやりと詩の断片が漂っていた。

『空のうえ、スイカが歩いてた。

言うこと聞かんかったから、センチメンタル味にした』

「あ、これ好きです」

ソウタが、パチパチと水面を叩いて拍手した。

「リクも一句、いこか。失恋味の一句」

「え?俺? …うーん……」

リクは腕を組み、真剣に考える。

「『LINEの既読が、午後三時の太陽みたいだった』……とか」

「おおお、それええやん!ナナメやな!燃えてる既読やな!」

「わかるかそれ……」

「わかる!てか、今ナツメの右ヒジから虹出てるけど大丈夫?」

「感動したらな、身体から七色のメンタル出る仕様やねん」

「ナツメ、便利すぎない?」

「ちゃうちゃう、これ“副作用”やで。昨日なんか、恋のポエム書いたら耳からミント出たもん」

「使い方まちがってるやん」

そんな不条理を交えながらも、 水のうえではちゃんと、なにかが混ざり合っていく。

リクの心に残った、既読の太陽。 ソウタの空想に泳ぐ、しゃべるスイカ。 ナツメの身体から湧き出る、感情のスペクトル。

──意味はないかもしれない。けど。

言葉にならない気持ちこそ、 こうして、浮かべることで救われる。

「ナツメ、最後に一句お願い」

「任せとき。ナツメ式・恋ポエム、ラスト一発や──」

『別れはな、

プールの底で笑てるウーパールーパーや。

そんで、意外と目が合う』

「……それ、どんな気持ち?」

「知らん。けど、見つめられたらもう一回、恋してまうやろ?」

──それは、ちょっとだけ怖くて、ちょっとだけ素敵な話。

プールの終わりと、それぞれの帰り道

「じゃ、そろそろ閉店やな」

ナツメが唐突にそう言うと、空に浮かぶ“水の看板”がパチッと消えた。

「……閉店? ここ、プール『NATSUME』じゃなかったんですか?」

「朝は洋食屋、昼はプール、夜は演劇会場──ま、24時間で人生ぐるっと巡回中や」

「意味わかるようで、わからん……」

ソウタが首をかしげながら、プールサイドのスリッパを拾う。

リクはというと、タオルで髪を拭きながら、ぼんやりと空を見上げていた。

「……なんか、ちょっとだけ楽になったかも」

「失恋はな、胸の中のスイミングキャップみたいなもんや。ぎゅってしてるやろ?でも外したら、意外と息、吸える」

「ナツメ、それっぽいこと言ってるけど、それって例えになってるのか?」

「ええねん。例えってのは、正確さより“引っかかり”や」

「ナツメ語録、またバズりそうやな……」

3人は、やがてゆっくりと更衣室へ向かって歩き始める。

ソウタがふと立ち止まり、振り返って言った。

「また遊びに来てもいい?」

「ええよ。次は水上で囲碁大会する予定やしな」

「囲碁!? 水上で!?」

「おれ、コマ流す自信あるな……」

笑いながら、3人はそれぞれの帰り道へ。

プールに残ったナツメは、しずかに波間にとけていく。

──水の底で、今日の言葉たちが、金魚みたいに泳いでいた。