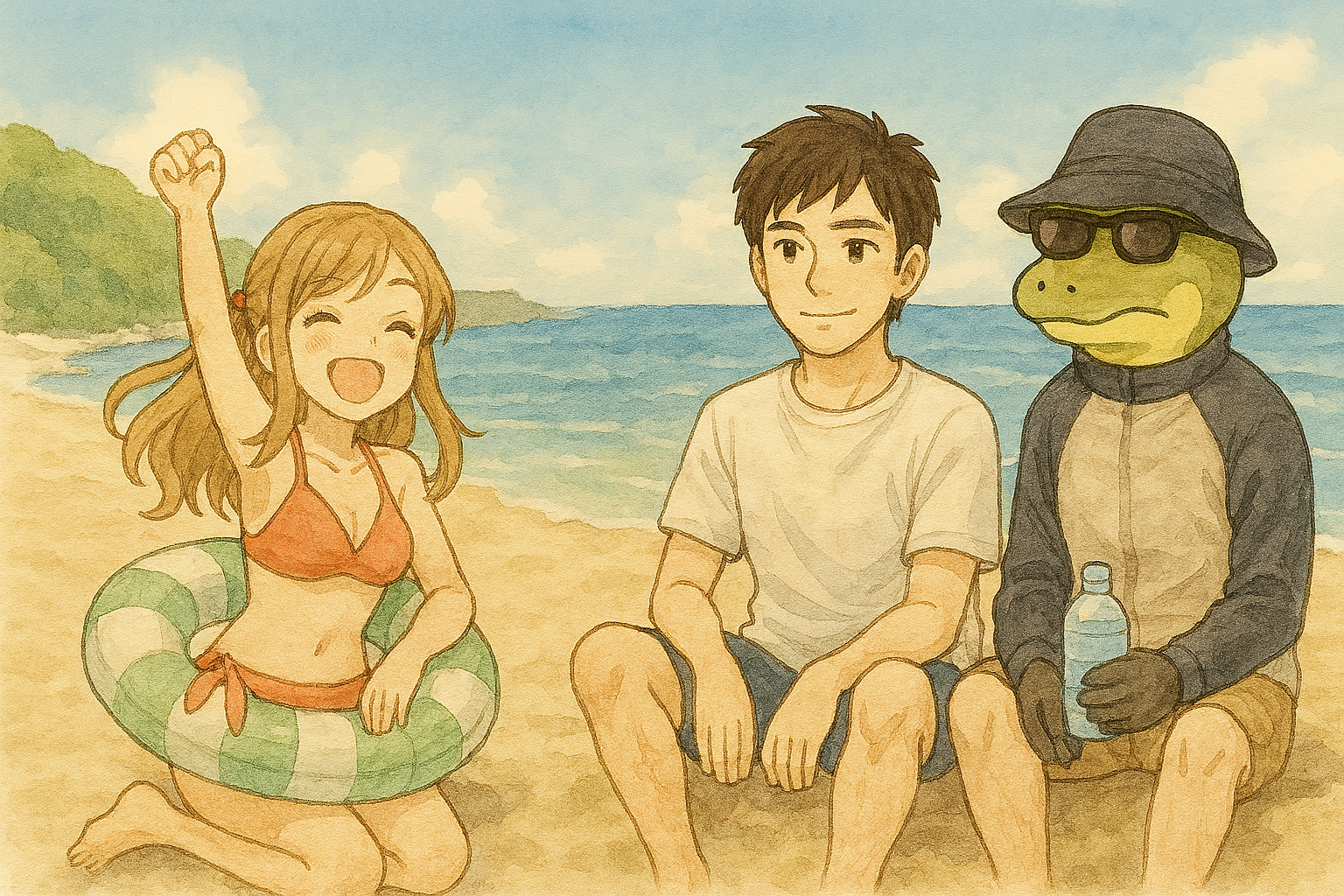

真夏の海にやってきたのは、ギャル系ライターのアカリ、ちょっぴりクールなハルキ、そして──恋愛感情に疑問を抱く謎の男・ワニオ。

テンション高めなアカリと、ゆるめに付き合うハルキの空気に、恋愛無関心なワニオが全力で“観察”を始めたら……?

笑いあり、問いかけあり、スイカ割りあり(?)の、こいこと。らしい“ひと夏の思考実験”をお楽しみください。

海、それは非合理の極み

「わ〜〜! ひっさびさの海っ!」

アカリがビーチサンダルを蹴り飛ばし、白い砂浜に駆け出す。

「ちょっと! 荷物持ってよ!」

「うるせー、ハルキ持っとけ〜!」

「え、俺!?」

そんな声を背に、ワニオはサングラス越しに水平線を眺めていた。

「……人間とは、こうも無防備になれるものなのか」

浮き輪を頭からぶらさげてるハルキを横目に、ワニオは呟く。

「暑い」「焼ける」「潮風でベタつく」。

にもかかわらず、人間たちはなぜこの“効率の悪い娯楽”に心を踊らせるのか。

それを“観察”するため、ワニオは今日この海水浴に同行したのである。

「ワニオくんさ、海来たことなかったっけ?」

アカリが日焼け止めを塗りながら声をかける。

「はい、初です。水分過多な環境に対して、必要性を感じたことがありませんでしたので」

「言い方、天気予報士なん?」

「でもまあ、ちょっと楽しいかもな」

ハルキが苦笑しながらクーラーボックスを砂の上に置く。

「泳ぐ? 水冷たいよ〜」

「泳ぎますが、正直目的は“人間の恋愛傾向とテンション変化の観察”です」

「なにその夏レポート」

「いやでも、海でのテンションで本性出る説、あるかも」

「それ、すごく興味深いです」

こうして、テンション全開のアカリとハルキ、そして“研究者目線”のワニオという珍妙な3人組の、ちょっと不思議な海の一日が始まったのだった。

浜辺で語る、恋の“温度差”

しばらく海で遊んだあと、3人はパラソルの下に戻って、冷えたジュースを開けた。

「なんか、こういう時間って最高じゃない?」

アカリが海を見ながらつぶやく。

「うん、なんも考えないでボーっとできるのって、意外と贅沢だよな」

ハルキも横で缶を開ける。

「何も考えない……つまり“思考停止”。なぜ人間は、それを“幸せ”と定義するのか」

ワニオが真顔で言う。

「うわ、きたよ哲学者モード」

「いやいや、こういうゆるい空間が“好き”って気持ちを生むんだよ」

「“好き”……その定義が依然として不明確です」

「じゃあワニオくんは、誰かに“この人とずっといたいな〜”とか思ったことないの?」

アカリが真顔で聞く。

「ないですね。“ずっと”という概念には不確実性が伴い、合理的な選択とは……」

「ストーーップ!」

ハルキが笑いながらタオルをワニオの頭にかぶせた。

「じゃあさ、アカリは今、誰か気になる人とかいるの?」

不意にハルキがアカリに聞いた。

「えっ……え〜? いないこともないけど……」

「曖昧だな(笑)」

「別に、好きとかじゃなくて。なんか、気になるな〜って感じ?」

「それが“好き”なのでは?」

ワニオがすかさず挟む。

「いや、なんかさ……“好き”ってもっとドカーン!ってくるやつだと思ってたの」

「“ドカーン”とは?」

「擬音語に頼らないで説明してみて」

アカリとハルキが顔を見合わせて笑う。

「でも、わかるな」

ハルキがぼそっとつぶやいた。

「好きって、なんか突然湧くけど……そのまま消えたりもするし」

「不安定で感情的なものに、エネルギーを投資する理由がよくわかりません」

「だからこそ、魅力なんじゃない?」

アカリが言って、少し黙る。

「“意味ないけど、惹かれちゃう”って、最高にロマンチックじゃん?」

ワニオは少しだけ黙って、その言葉を受け止めた。

恋愛は、彼にとってまだまだ理解の外にあるらしい。

スイカ割りで見えた、それぞれの距離感

昼下がり。太陽が少しやわらいできた頃、アカリが元気よく言った。

「やっぱ海といえば、スイカ割りじゃない! はい、これ棒〜!」

「おー、きたな昭和イベント」

ハルキが笑いながら棒を受け取り、ワニオにはアイマスクを手渡す。

「……視覚を奪って破壊対象を探すという文化、野性的すぎませんか?」

「理屈はいいのよ。楽しも!」

「右右! いやちょっと左!」「まっすぐ進んでー!」

アカリとハルキの指示が飛び交い、目隠しされたワニオが真剣にスイカへと進んでいく。

「そこだー! いけーっ!」

バシッ!

……棒は、完全に砂に刺さった。

「全然違う方向いっとるやん!」

「惜しかった……いや惜しくない!」

笑いが弾けたあと、交代してアカリの番に。

「まかせなっ!」

ぐるぐる回って目隠しをして歩き出すアカリに、

「そっちじゃない! 違う違う、そっちだと海に入る!」とハルキが慌てて声を出す。

「え〜どこ〜!? ハルキもっとちゃんと案内してよ〜!」

「ちゃんと聞けって!」

ふたりのやりとりを見ていたワニオは、ふと首を傾げた。

「アカリさん、ハルキさんの声だけはすぐ反応しますね」

「ん? そうかな? 普通じゃない?」

「……もしかして、恋の自覚って、こういう些細な選択に出るものなんでしょうか」

「急に哲学入った〜!」

なんだかんだでスイカはぐちゃぐちゃになったものの、3人で仲良く頬張った甘い果肉は、思ったよりずっと美味しかった。

アカリとハルキの笑い合う様子に、ワニオは何か新しい“感情の輪郭”のようなものを探し始めていた。

波打ち際でのまとめトーク

日も傾き、ビーチは少しずつ人が減ってきた。

3人は波打ち際で足をちゃぷちゃぷさせながら並んで座る。

「なんだかんだ、楽しかったな」

ハルキがぽつりと呟いた。

「ほんと、それ。最初ワニオくんどうなるかと思ったけど」

アカリが笑う。

「僕も想定していたよりは、有意義な“実地観察”ができたと思います」

「どう? 恋ってちょっと面白そうじゃない?」

アカリが水を指ですくってワニオの足元にぴちゃっと投げる。

「……“ちょっと面白そう”というより、“未解明な感情の集合体”という印象が強まりました」

「なんかその言い方、逆に恋に落ちる5秒前っぽい(笑)」

「それはありません」

ハルキがふと、アカリの方をちらっと見る。

「今日みたいな日があると、あんまり恋愛って難しく考えなくていいんだなって思った」

「え、ハルキがそれ言うの、なんかレアかも」

「だってさ、誰かと楽しく過ごす時間って、それだけで“好き”の一歩手前なんじゃない?」

アカリが少しだけ照れたように笑う。

「……うち、今日めっちゃ焼けたかも」

「そういうごまかし方、逆にわかりやすい(笑)」

そのやりとりをじっと見ていたワニオが、真顔で言った。

「“好き”という言葉には、回避反応が多く見られるんですね。観察メモに追加しておきます」

「やめろや(笑)」

砂浜に残る3人の足跡は、やがて波に消えた。

でも、今日はきっと忘れない。

それぞれの“ちょっとだけ進んだ距離感”を胸に、夏の思い出は静かに閉じていった。