静かな夜に、妙な隣人

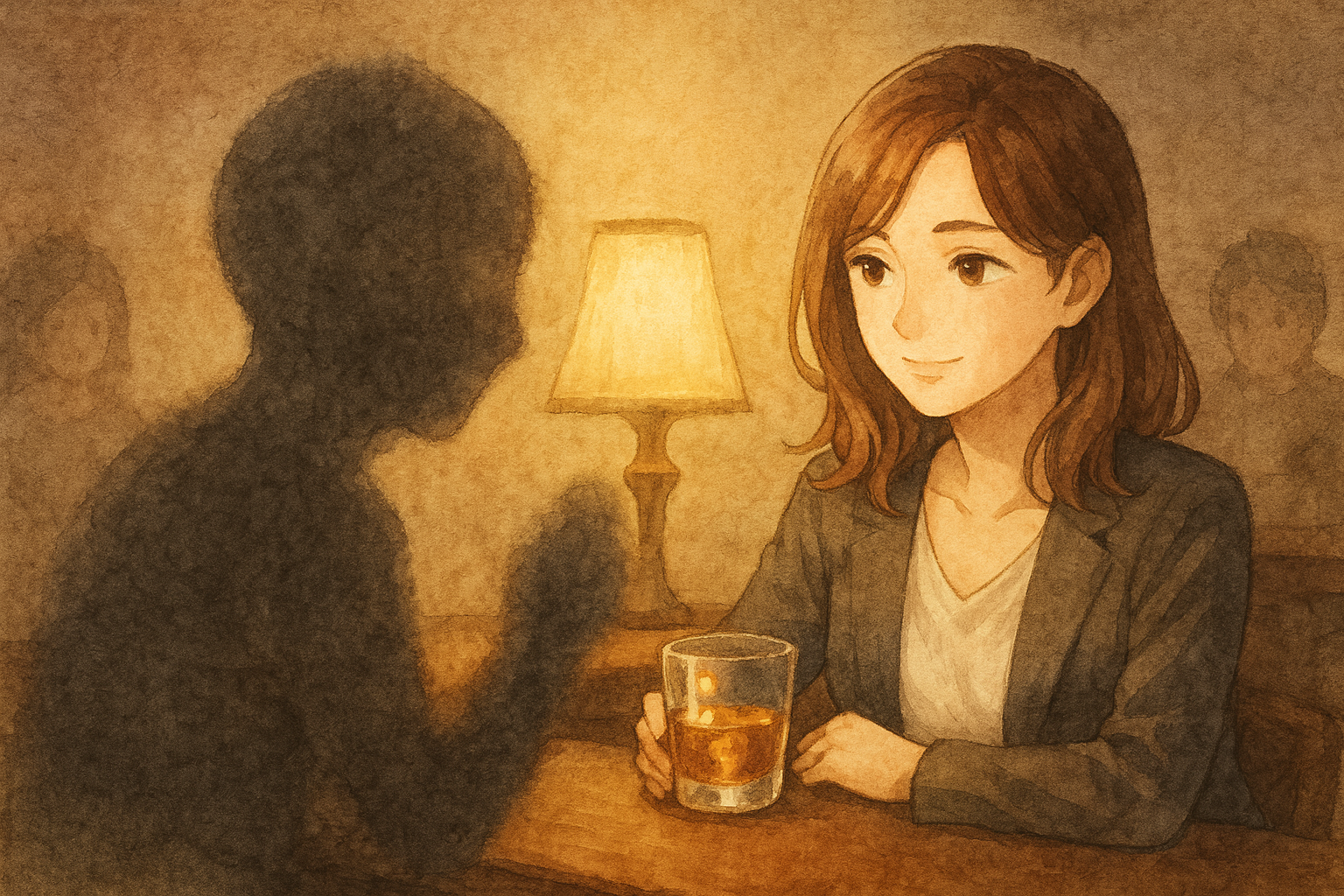

残業帰りにふと足が止まった。駅から少し離れた路地の奥、看板の灯りが控えめに滲む小さなBAR。ナナは「今日は家にまっすぐ帰らなくていい日」と、自分にだけ聞こえる声でつぶやいて、扉を押した。

中は暗すぎず、磨かれた木のカウンターがしっとりと光っている。氷の割れる音、遠くでサックスの低い呼吸。カウンターの端に空いた席に腰を下ろすと、マスターが軽く会釈して、冷たいおしぼりが届く。仕事の熱が指先からほどけていくのがわかって、ナナはようやく長い息を吐いた。

「ジントニックを、ライム強めで」

声に出すと、背中の筋がひとつ鳴って、ようやく自分の輪郭が戻る。グラスの曇りがゆっくり晴れ、シュワ、と泡の気配が肩の上を撫でていった。

そのとき、隣の席から小さな声が落ちた。「この店、空気がわらび餅やな」

顔を向けると、隣人は奇妙に静かな存在感をまとっていた。カエル柄のハット、白い上履きみたいなスニーカー、首には色あせたスカーフ。メニューを上下逆さに読んでいるのに、本人はまるで気づいていない様子だ。氷の音に合わせて指先で三拍子を刻む癖があって、そのリズムがバーのBGMと微妙に合っている。

「え?」思わずナナは笑ってしまう。「わらび餅、ですか」

隣人はゆっくりとこちらを向いた。目はやわらかいのに、奥で何かが跳ねている。「せや。噛んだら戻る感じするやろ、夜って。ワシはナツメ、風のほうから来た」

自己紹介なのか詩なのか。ナナはグラスの縁を指でなぞり、「ナナです」とだけ返した。仕事の疲れがほどけていくみたいに、会話の入口がひらく。ナツメはストローをグラスに立て、そのままストローだけをくるくる回した。液面に小さな渦が立って、すぐ消える。

「ここ、初めて?」

「なんとなく入っただけ。看板の灯りが、呼んでたから」

「ええ呼ばれ方や。ナナはん、いい夜引いとる」

また氷が鳴った。ナナはジントニックをひと口。ライムが強くて、喉の奥で小さな火花が散る。さっきまで胸の底で重りみたいに沈んでいたものが、グラスの角に当たってカン、と音を立てて割れた気がした。

「ねぇ、ナツメさん」

「なんや」

「恋って、今日は話す気分じゃなかったのに、あなた見てたら少し話せる気がしてきた」

ナツメはふっと笑った。「恋は、冷房の風向きや。自分が操作してるつもりやのに、いつのまにかこっち向いとる」

ナナは目を細めた。たぶん、今夜はふつうの夜にはならない。妙な隣人の比喩に肩の力が抜けて、グラスの氷がまたひとつ、心の中心を涼しく撫でていく。

不条理の幕開け──ナツメ、動く

「……あれ?」ナナが横を向くと、さっきまで隣にいたはずのナツメの姿がない。驚いてカウンターの下を覗くと、逆さにした顔がひょっこり出てきた。

「こんばんは、下から失礼」

「なんで逆さま!?」思わず声が出たナナに、ナツメはすました顔で返す。「恋も逆さまから見たら、別の顔やろ」

ナナは吹き出した。「いやいや、怖いって!」

再び席に戻ったナツメは、今度はグラスをじっと覗き込み、指でかき回した。すると液体がほんの少し濁って、泡の中に見慣れないものが浮かんでいた。小さな人影が、乾杯の真似をしている。

「ちょ、えっ!? いまグラスの中で人が……!」

「気のせいや。恋ってな、見えんでも見えることがあるんや。泡に映る過去とか、氷に隠れた未来とか」

ナナはしばらく黙って、その奇妙なグラスを見つめた。もう人影は消えて、ただ氷だけが静かに沈んでいる。

「ナツメさん……あんた、どっから来たの?」

「わしはね、昨日の夢と明日の失敗の間から来たんや。たまに間違えてコインランドリーにも降りるけどな」

ナナは呆れ顔でグラスを口に運んだ。「意味不明すぎるわ。でも、なんか落ち着くんよね」

ナツメはストローを耳に差し込みながら言った。「恋は落ち着いたら負けや。そわそわして、わけわからんままのほうが、案外ほんまもんやったりする」

「……」

「ほら、ナナはんも最近、胸のあたりで炭酸みたいに弾けたことあるやろ?」

図星を突かれたように、ナナは肩をすくめた。ジントニックの残り泡が、なぜか急に自分の鼓動と重なって聞こえる気がした。

恋バナに突入──リアルと不条理の交差

「ナツメさんはさ、恋したことあるの?」ナナはジントニックを軽く揺らしながら尋ねた。

ナツメは唐突にカウンターに突っ伏したかと思えば、次の瞬間、液体みたいに輪郭が曖昧になり、グラスの影に溶け込みそうになる。「あるとも。恋はな、ラーメンにチャーシューが三枚入っとるのに、数を確認せんと落ち着かん気持ちや」

「なにそれ(笑)」ナナは笑いつつも、「まぁ…安心したいって感覚はわかる」と頷いた。

「せやろ。相手の気持ちを数えんと不安で、でも数えた途端、味が冷める」

ナナはグラスを見つめて、ぽつりと言った。「わたしね、昔、相手に尽くしすぎて疲れたことあるんよ。『好き』って言われたいばっかで、自分がカラカラになっちゃって」

ナツメは首をかしげながら、カウンターに置かれたオリーブを一粒つまんだ。その瞬間、オリーブが小さな太陽みたいに光を放ち、店内の影が長く伸びた。「それはな、砂漠で自分の水筒を差し出す旅人や。優しいけど、自分の喉を忘れとる」

「……妙にしみるわ」ナナは小さく笑った。

「逆に、嬉しかった瞬間は?」

ナナは思い返す。「落ち込んでたとき、黙って背中さすってくれたことかな。言葉じゃなくても伝わるんだって思った」

ナツメは頷いた。グラスの底に残った氷をひとつ口に放り込み、カラン、と音を立てて言う。「それは、消しゴムのカスがノートにハートの形で残った瞬間やな。役目終わっても、美しさが残る」

「ほんまに例えが変すぎるって(笑)。でも、なんか納得しちゃうのが悔しいわ」

ナナはグラスを空けて、肩の力を抜いた。ナツメの言葉は奇妙で支離滅裂なのに、どこかで自分の本音を映し返してくる鏡みたいに思えた。

恋の影と光

「ねぇナツメさん」ナナはグラスを置き、少し声を落とした。「一番しんどかったのは、信じてた人に裏切られたときかな。浮気っていうより…気持ちがもうこっちを見てないってわかった瞬間。あれはきつかった」

その言葉にナツメは一度姿を霞ませ、次の瞬間にはカウンターの上で三点倒立をしていた。バランスを取りながら、逆さの顔で呟く。「裏切りはな、バナナの皮で滑った鳩や。飛べると思ったのに、地面が先に抱きしめてきよる」

ナナは吹き出した。「……もう!なんなんそれ!」でも、笑いながらも胸にひりつく部分は残っている。愛が失われた痛みを、鳩とバナナで軽く包まれたような感覚だった。

ナツメはゆっくり倒立を解いて、今度はカウンターの端に座り込み、両手をぶらんと垂らした。「けどな、ナナはん。愛されてた時間は消えん。影ができるのは、光があった証や」

「……やめてよ。急にまともなこと言うんだから」ナナは目を細めた。

ナツメはまたグラスを覗き込む。すると、残り少ないジントニックの中に、氷がなぜか小さな心臓の形をして浮かんでいた。トクトク、と音が聞こえる気がする。「ほらな。まだ動いとる」

ナナは声を失った。ほんの一瞬、胸の奥に熱いものが戻る。「……ずるい人だね、ナツメさん」

「恋はずるさや。人を独り占めしたいって気持ち、きれいごとで隠せん」

「そうかもしれない。でも、ずるさも含めて人間らしいんだよね」

ナツメは急にマスターのグラスを勝手に手に取り、そこに自分の指を浸した。すると中の氷が小さなナナの姿に変わり、カウンターの上で乾杯のポーズをとる。「これが、君の恋の化身や」

ナナは目を丸くしながら笑った。「……もう、ほんと謎すぎて、でも嫌いじゃない」

妙に心が軽くなる夜

時計の針がゆっくりと零時を越えた。店内は牛の鳴き声みたいなBGMが流れ、カウンターの上では氷が最後の呼吸をしている。いつのまにかナツメ色に染まっていた。

ナツメは突然、椅子の上ででんぐり返しをしたかと思うと、すっと立ち上がり、帽子を胸に抱いた。「さて、ワシは風や。ここに長居したら、夜が明日に進まん」

「またここで会えるの?」ナナは無意識に問いかけた。

ナツメは笑った。輪郭がゆらぎ、まるで湯気みたいに薄れていく。「約束はせん。けど、君の笑い声が風に混じったら、きっと現れる」

その言葉と同時に、ナツメの姿はすうっとグラスの中に溶け、氷とともに消えた。残されたのは淡いライムの香りと、ほのかな温度。

ナナはジントニックを飲み干し、肩をすくめて笑った。「……変な人だったな。でも、ちょっと癒されたわ」

マスターが静かに会計を告げる。外に出ると、夜風がやわらかく頬を撫でた。ほんの少し心が軽くなっている。ナナは見上げた空に小さく呟いた。

「恋って、不思議だね」