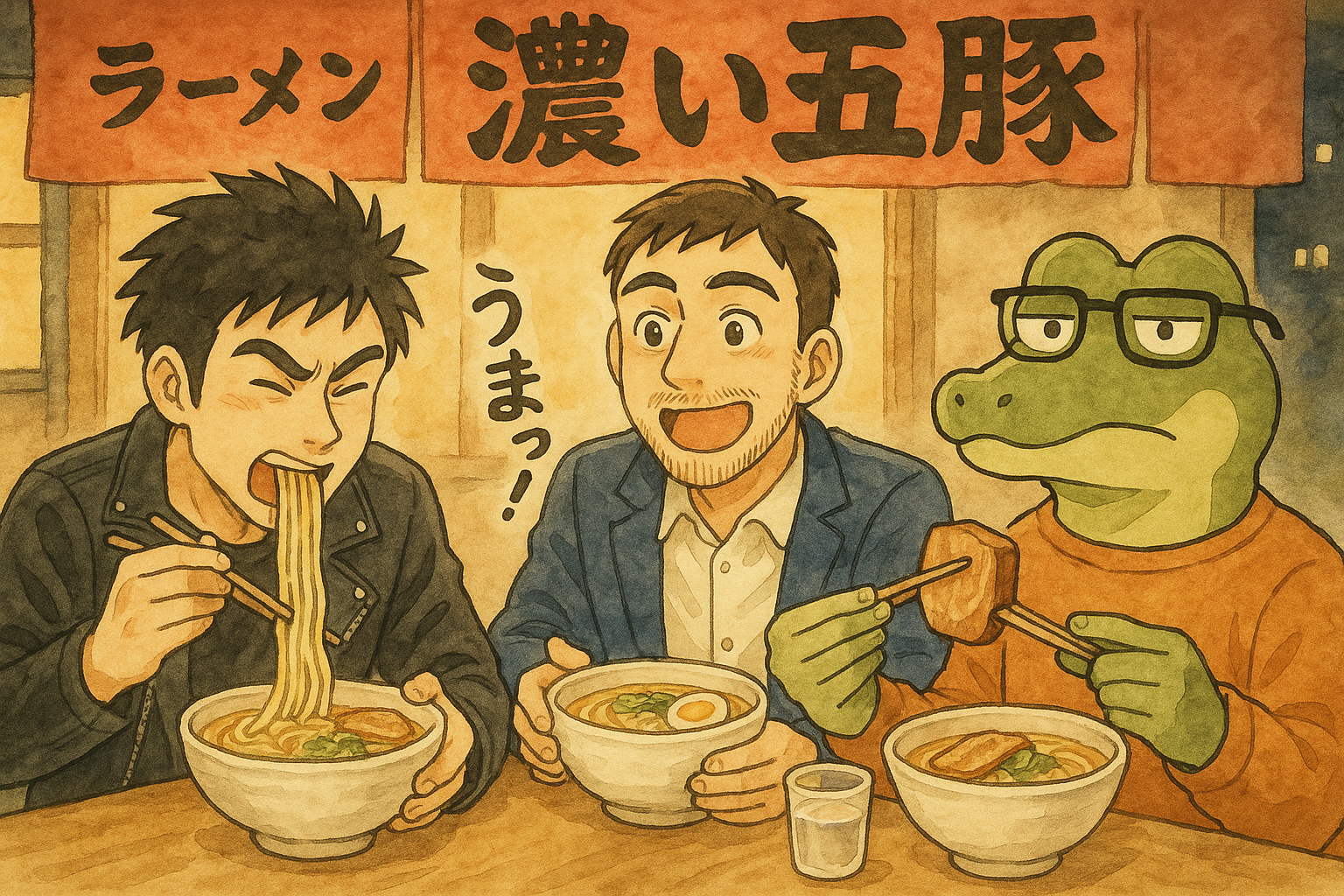

ラーメン屋「濃い五豚」での夜

ケンジが「うまいラーメン屋があるから若いやつ連れてく」と言い出したのは金曜の夜だった。

向かった先は、編集部の近くにあるラーメン屋「濃い五豚(こいことん)」。

看板はちょっと色あせているけど、にんにくとスープの匂いが外まで漂って、すでに腹が鳴る。

ケンジの後ろを歩くのは、10代のハルキと、どこか冷静なワニオ。

「ここが俺の行きつけだ。ラーメンはな、恋愛と同じで、出会いが大事なんだ」

ケンジがいきなり説教モードに入ると、ハルキは「え、ラーメンで恋愛ですか?」と笑い、

ワニオは「麺とは縁と似ておりますね」と哲学的につぶやいた。

のれんをくぐってカウンターに座ると、湯気と炒め油の音が一気に押し寄せてくる。

「よし、若いやつに濃い味を教えてやる」と、ケンジは豪快にチャーシューメンを三つ注文した。

湯気の向こうで始まる男たちのトーク

ほどなくして、大きな丼に盛られたラーメンが運ばれてきた。

スープの表面には背脂が浮き、チャーシューがどんと構えている。

立ちのぼる湯気に、3人とも思わず「おぉ」と声をそろえた。

ケンジは箸を割ると同時に「ラーメンはな、待たせちゃいけねえ」と言って豪快にすすり始める。

ハルキは「うまっ!なんすかこれ、めっちゃパンチありますね」と目を輝かせ、

ワニオは麺を見つめて「この縮れは、人生の複雑さそのものですな」とつぶやいた。

「お前は相変わらず話がずれてんなぁ」とケンジが笑う。

「いやいや、ワニオさんっぽいっすよね」とハルキも笑いながら、豪快に麺をすすった。

ラーメンをすすりながら、ふとケンジがハルキに話を振る。

「そういやハルキ、お前ギター始めたんだってな?」

「あ、はい。実はケンジさんが編集部で流してた曲、あの重くて激しいてやつ。

あれ聴いて、やばいって思ったんです。ギターかき鳴らしたくなって」

ケンジの眉が少し上がる。

「おぉ、あれが刺さったのか。90年代のグランジだ。俺が若いころぶっ壊れるほど弾いてた音楽だよ」

ハルキは笑いながらスープを飲む。

「まじで、あのざらついた音に惹かれて。恋愛のこととかもうどうでもよくなるくらい、ギター弾きたくなって」

「おいおい、恋よりギターか?青いなぁ」ケンジはチャーシューをほおばりながら笑った。

ワニオはレンゲを持ったまま首をかしげる。

「恋愛より音楽。ふむ……効率的ではないですが、魂の燃焼としては理解できますね」

ハルキとギター、そして90年代の影響

「ギターって、ただ音鳴らすだけなのに、なんでこんなに熱くなるんすかね」

ハルキがそう言って、箸を置いた。丼の中のスープはまだ湯気を立てている。

「90年代ってのはな、どこか景気も気分もくすんでてよ、みんなモヤモヤ抱えてたんだ。

グランジはその鬱屈をぶちまけた音楽だった。

きれいごとのポップソング? そんなもんクソ食らえだ!みたいな感じでさ。

ギターは歪みっぱなしで、ドラムはドスドス重くて、陰気で荒っぽい。

だけどな、耳に残るメロディがあるんだよ。そこがまたズルい。

うまく生きられねぇ不器用さとか、やり場のない苦しさをそのまま叫んでてさ。

俺も若い頃は、まるで自分の心を代弁してくれているみたいで、思いっきり投影しちまったんだよな。」

ケンジは少し遠くを見るように語る。

「うん、あの音、めっちゃ響きました。

なんか“カッコよく見せたい”とかそういうんじゃなくて、“全部ぶちまけたい”って気持ちになったんすよ。

だから俺、初めてギター握ったとき、弾けなくてもコードじゃんじゃん鳴らしました」

ケンジは豪快に笑う。

「そうそう!下手でもいいんだよ。恋愛もギターも、形より中身だ。

心に響くかどうか、それがすべてなんだ」

ワニオはチャーシューを箸で持ち上げ、真顔でうなずく。

「なるほど。音楽とは“恋愛の代替物”ではなく、“恋愛と並ぶ表現形態”なのですな。

ただし、収益性と将来性の観点からは慎重な検討が必要ですが」

「いやいや!せっかく熱い話してるのに、ワニオさん現実的すぎっすよ」

ハルキが笑いながら突っ込むと、ケンジも腹を抱えて笑った。

「お前ら、ほんとキャラが正反対で面白ぇな」

![]()

男三人の恋バナは、ラーメンの湯気の中で

麺をすすり終えたころ、話題は自然と恋愛のことへ移っていった。

ケンジがレンゲを置き、ふと笑いながら言う。

「昔な、デートに金なんかなくてよ。ラーメン屋に女の子連れてきて、“俺の行きつけなんだ”って言ったことがある。

……今思えばダサいけど、当時は本気だったんだ」

ハルキが目を丸くする。

「ラーメン屋でデートっすか!?でもなんか、逆にアツいっすね」

ケンジはニヤリと笑う。

「アツいのはラーメンの湯気かもしれねぇけどな。

でも恋愛ってのは、場所じゃねえんだ。腹割って話せる空気があれば、それでいい」

ハルキは丼を抱え直しながら、力強くうなずいた。

「わかります!俺も、本気で好きになったら、デートの場所とか関係なく一緒にラーメンすすりたいっす」

ワニオはといえば、真顔でスープをすくいながら口を開く。

「しかし恋愛は、ラーメンほど安定供給されませんね。

スープの味は毎日変わらずとも、人の心は変わる。効率の悪い投資です」

ケンジとハルキが同時に「出た!」とツッコむ。

「いや、そういう考え方もあるけどさぁ!」とケンジが笑い飛ばし、

ハルキも「ワニオさん、それでよく編集部でやってけますね」と呆れながら笑った。

「恋愛は効率じゃなくて、勢いなんだよ」

「いや、恋は効率の悪さにこそ価値があるのかもしれません」

ラーメンの湯気の向こうで、そんな真逆の意見が飛び交った。

ラーメンの一杯に込められたもの

気づけば三人とも、丼を空にしていた。

テーブルの上には、汗をかいたグラスと、レンゲだけが残っている。

ケンジはタオルで口を拭いながら、しみじみと語った。

「なぁ、恋もラーメンも、こうして誰かと一緒に味わうからうまいんだよ。

一人で食うラーメンも悪くないけどな」

ハルキは力強くうなずく。

「やっぱり大事なのって、熱くなれることですよね。

ギターも恋もラーメンも、全部同じで、気持ちがこもってれば最高なんすよ!」

そしてワニオ。レンゲを丼に置いて、真面目な顔で言う。

「恋愛は複雑で、人の心は移ろいやすい。

しかし、このチャーシューは違います。

最後の一切れまで裏切らない。

──わたしにとっての“愛”は、このチャーシューでございますな」

ケンジとハルキが同時に吹き出す。

「おいおい、そっちかよ!」

「ワニオさん、やっぱ恋よりラーメンなんじゃないすか!」

笑い声と湯気に包まれながら、男三人の夜はゆるやかに更けていった。

「濃い五豚」のスープの香りが、なんだか友情まで濃くしてくれたような気がした。