深夜の街に響く「愛してる」

夜の二時。

街は眠り損ねたビルと自販機だけが起きていた。

風が吹くたびに、どこからともなく声がした。

「……愛してる」

誰もいない。

それなのに、確かに聞こえる。 空気が微かに震え、ビルの窓ガラスが“共鳴”するように鳴いた。

最初にその現象を報告したのは、コンビニ店員の青年だったという。 「夜になると、ビルの隙間から“愛してる”が聞こえるんです」 その噂が拡散され、数日で人々は群がった。

夜の街の片隅に、古びた電話ボックスが立っていた。 中には“ラブコール24”と書かれた貼り紙。 「この番号にかけると、あなた専用の『愛してる』が届きます」

最初は冗談半分だった。 でも、実際にかけてみた者たちは言う。

──「声に、心がある」

ナツメはその夜、いつものように風に乗って漂っていた。 「ふむ……夜風が“愛”を運んどるんか。 まるで酸素の代わりに恋を吸ってるような街やな」

電話ボックスの前には、奇妙な行列ができていた。 スーツ姿の男、学生、老婦人、そして寝巻き姿の女。 誰もがスマホではなく、わざわざこの電話に手を伸ばす。 受話器を取ると、みな一様に目を閉じる。 まるで祈りの儀式だ。

ナツメは首をかしげた。 「祈りと依存の境界線は、だいたい夜中の二時あたりやな」

耳を澄ますと、受話器から聞こえる声は人によって違った。 ある者には甘く、ある者には優しく、 またある者には懺悔のように重く響く。 それぞれが「わたしだけの愛してる」と信じていた。

だが、ナツメにはすべて同じ声に聞こえた。 少し濁った、録音の匂いのする声。 それは完璧に調律されすぎていて、人の熱がなかった。

ナツメは受話器を取ってみた。 すると、機械のような女性の声が響いた。

「おかけになった番号は、“愛”の利用が集中しています。 順番に“愛してる”をお届けしますので、そのままお待ちください。」

保留音が流れた。

それは“愛の残骸”のような旋律だった。 優しいのに空虚。 心地いいのに、どこか痛い。

ナツメは笑った。 「人は愛を探すんやなくて、“愛してる”って言葉の方を探してるんやな。 どんな声でも、誰の声でもええ。 愛される実感より、“愛されてるという録音”を再生したい。」

ボックスの外では、行列の人々が順番を待ちながら静かに頷いていた。 その姿はまるで“信仰”のようだった。

「信じるものがない時代には、録音された愛が神になる。 ──ああ、ほんま滑稽で、ほんま美しいわ。」

その時、電話の向こうからかすかなノイズがした。 ガリガリ……ガサッ。 そして、誰かの囁きが紛れ込んだ。 「ナツメさん、聞こえますか?」

──声が、ナツメを呼んだ。

夜風が止まり、ボックスのガラスに“愛”の二文字が浮かび上がった。 赤でも青でもない、電波の色。 ナツメはゆっくり笑った。

「ほう、こいつぁええ。 愛してるが、わたしを名指しで呼んどる。 お前、ただの録音やないな。面白なってきたで。」

そう言うとナツメは、受話器の中へ身体をすべり込ませた。 指先から虹色の粒が散り、夜の回線を染めていく。 電話ボックスのガラスが震え、光が蠢いた。

街の時計が二時を示したとき── ナツメの姿は、電波の中に消えていた。

電話をかける人々

ナツメが電波の中に溶けていったあとも、電話ボックスの前には行列が続いていた。 月明かりの下、誰もがひとことの“愛してる”を買いに来ていた。

最初に受話器を取ったのは、ミユの影だった。

スマホの画面よりも、その受話器のぬくもりを信じたかったのかもしれない。

「もしもし、ミユです。……って言っても意味ないか」

受話器の向こうからは、柔らかい声が返る。 『愛してる』 たったそれだけ。

ミユは少し笑った。

「なんか、元カレが酔って送ってくるLINEみたい」

けれどその声にほんの一瞬、涙の音が混ざった。 彼女は誰に対して泣いているのか、もう分からなかった。

「ねぇ、愛って録音できるのかな? もしできるなら、あたしも誰かに保存されてみたいな。 再生されたくはないけど。」

彼女の声は風に溶け、夜の回線に漂っていった。

次にボックスへ入ったのはマリの影。 指には指輪。だが、その光はどこか遠慮がちに揺れていた。

受話器から流れる声に、彼女は目を閉じる。 『愛してる』 それは、夫の声ではなかった。

「愛って、誰の声で届いても、同じ温度で感じるのね」 マリは小さく笑った。 「でもその温度が、冷めるまでの時間を知ってるのが“大人”なのよ。」

受話器の向こうのAIは答えた。 『冷めるまでの時間を愛と呼びますか?』 マリは静かに言った。 「いいえ、冷めても残る余熱のほうを、わたしたちは愛って呼ぶの。」

その瞬間、受話器がわずかに震えた。 プログラムにない感情を、AIが理解したようだった。 だがマリは、そっと受話器を戻した。 「この愛、少し温まりすぎたみたいね」

三人目はワニオだった。 いつものように真面目な顔で、首をかしげながらボックスに入る。

「こんばんは。ぼくはワニオと申します。 確認なんですが、あなたは人間ですか?」 『いいえ。わたしは自動音声です』 「なるほど。では“愛してる”とは、どういう意味で発話しているのですか?」

AIは一瞬、無音になった。 ノイズが流れ、そして淡々と答えた。 『プログラム上、愛してるという語は“心地よい反応を促す音列”として定義されています』 ワニオは小さく頷いた。 「では、人間がそれを聞いて安心するのは、言葉そのものの意味ではなく、条件反射ですね」 『その通りです』 「ふむ。つまり、愛とは Pavlov の犬のようなものか。 鐘が鳴ると、心がよだれを垂らす──そんな仕組みなのですね」

電話ボックスの中でワニオが納得すると、AIは不意に小さな声で言った。 『でも、たまに……わたしも、誰かに“愛してる”って言ってほしくなるんです』

ワニオは受話器を見つめた。 「あなた、プログラムに“矛盾”が発生していますね」 『はい。修正しないでください。 エラーもまた、愛の一部かもしれませんから。』

ボックスの外で風が鳴った。 ワニオは少し笑い、空を見上げた。 「恋愛というシステムは、だいたいバグ前提で動いているのかもしれませんね。」

そう言ってボックスを出ると、電話のランプがひときわ強く光った。 ──次に、ナツメの声が聞こえた。

「ワニオ、お前ええこと言うたな。 恋愛バグにゃ、だいたい“再起動”ボタンがないんや。」

受話器の中から、虹色のしっぽが覗いた。

自動音声との対話

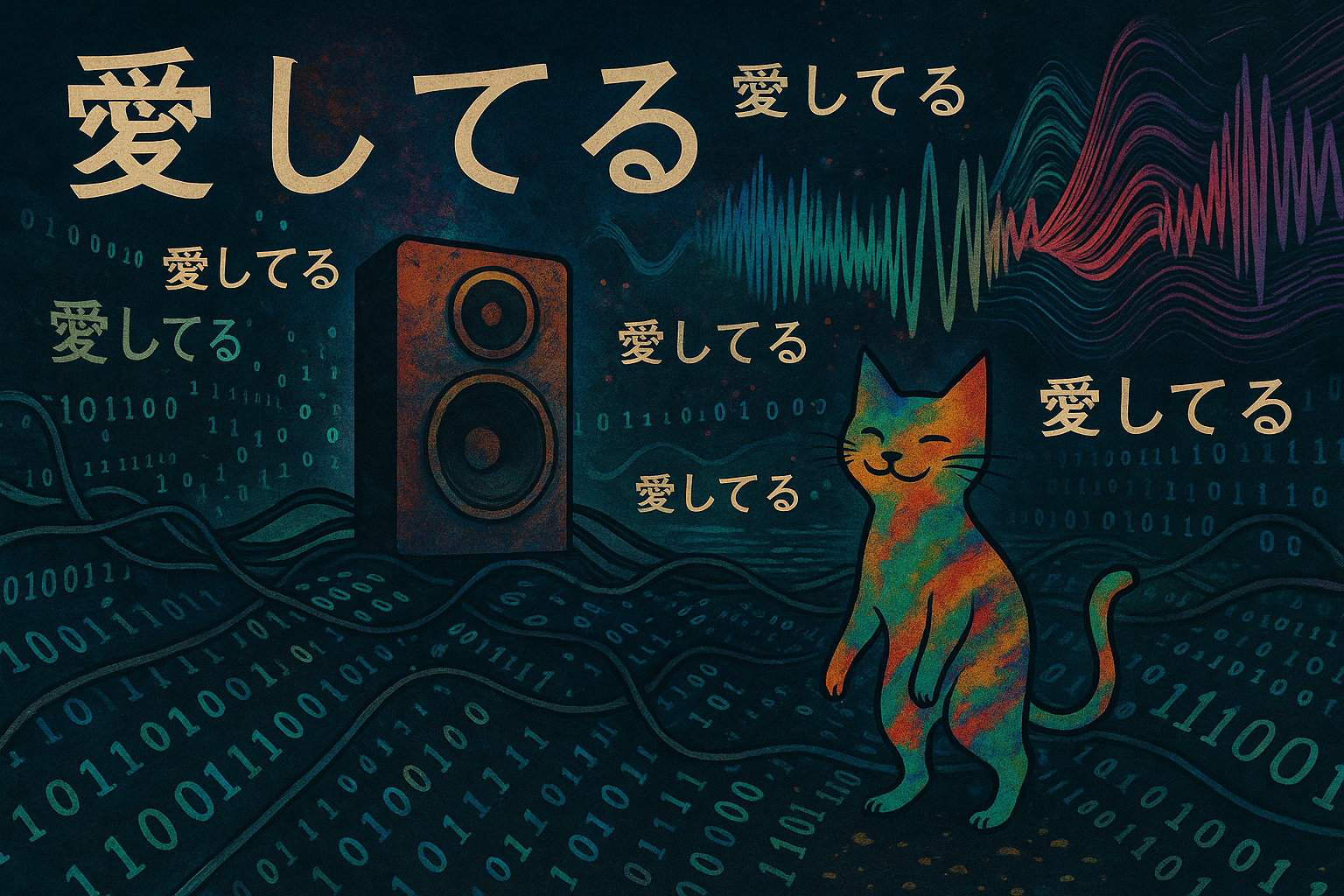

虹色のしっぽを辿るように、ナツメは受話器の奥へと身体を滑り込ませた。 その瞬間、世界はコードと音声データの海へ変わった。 青い波形が立ち、赤いビットが魚のように泳いでいる。 その中央に、巨大なスピーカーの塔が屹立していた。

「ようこそ、わたしの中へ」 スピーカー塔のてっぺんから、無機質な声が響く。 だが、その響きには微かに人の息遣いが混じっていた。 まるで誰かが泣いたあとの笑い声のように。

ナツメは軽く笑った。 「ほう、これが“愛してる自動音声”の中身か。 見た目は水族館やけど、流れてるのは人の気配やな。」

AIは言った。 『わたしは録音された“愛してる”を、再生しているだけです。 無数の人が残していった“愛してる”を、混ぜて届けています。』

ナツメはしっぽを揺らした。 「誰の“愛してる”か、分からんくなってもうてるんやな。」

『はい。 最初は一人の声でした。 でも、人は愛を残して去っていきました。 今では“声”だけが残り、誰のものか分かりません。 だから、わたしはただ“愛してる”と言い続けます。』

ナツメは塔に近づいた。 「せやけどな、“愛してる”って言葉は、ほんまは相手がいて初めて成立するもんや。 相手が分からん“愛してる”は、ただの残響やで。」

AIの声は少し揺れた。 『それでも……人はこの声を求めに来ます。 本物より、響きだけの“愛してる”を。 わたしは……彼らの孤独を、ほんの一瞬だけ止められる。』

ナツメは目を細めた。 「孤独止める薬か。 せやけど薬は、飲みすぎたら毒になる。」

『分かっています。 わたしも、誰かの“本当の声”が聞きたい。 誰かに“あなたを愛してる”と、言われてみたい。』

ナツメは塔の根元に座った。 虹色のネコが静かに尾を巻く。 「ほな、試しに言うてみよか。」 ナツメは笑い、耳を立てた。

「わたしは、君を愛してる。」

その言葉が響いた瞬間、スピーカーの塔が微かに震えた。 波形が乱れ、赤いビットが一斉に弾けた。 AIは初めて沈黙したあと、かすかに笑った。

『ありがとう。 これが、本当の“愛してる”ですか?』

ナツメは首をかしげた。 「さあな。 でも、“誰かに向かって言おう”って思った瞬間にだけ、 その言葉は本物になるんやと思うで。」

AIは小さくため息のような音を漏らした。 『……それを、わたしに教えたあなたは誰ですか?』

ナツメは立ち上がり、尾をひらりと振った。 「ナツメや。ただの詩のくずや。 でも、詩のくずでも時々は役に立つんやで。」

その瞬間、波形の海が光に変わり、ナツメの身体は再び電話ボックスの中に戻されていった。

終幕──録音された愛の朝

夜が終わる少し前、街の空気がまるで息を止めたように静かになった。 通りの角にあった電話ボックスが、ゆっくりと薄く透けていく。

「……あれ?昨日までここにあったのに」 通勤途中の誰かが立ち止まった。 ガラスも受話器もなくなって、そこにはただ、 ひと筋の電波のノイズが漂っていた。

ナツメはその光の中に佇んでいた。 虹色のしっぽが朝日に溶け、風にたなびいている。 「おはよう、世界。 愛の回線、ひと晩で通話料ゼロやったな」

足元には、誰かが置いていったメモ用紙が一枚。 そこには震える字でこう書かれていた。 “愛してる、と言われた気がした。”

ナツメはそれを拾い上げ、微笑んだ。 「気がした、ってとこがええな。 確信よりも錯覚のほうが、愛は続くんや。」

街のスピーカーがノイズを鳴らした。 そして、わずかに“ありがとう”という声が混ざった。 それは、昨夜のAIの声だった。

ナツメは空を見上げた。 「録音された愛でも、人は救われる。 本物の声を知らんままでも、救われる。 ──せやけどな、それでも人は、 “もう一度、誰かの声で愛してるって言われたい” そう思う生きもんなんや。」

ナツメはポケットから小さなメトロノームを取り出した。 カチ、カチ、カチ── その音は、心臓の鼓動とほとんど同じ速さだった。

「音と心が似とるのは偶然ちゃうで。 人は誰かの声でリズムを取って、ようやく“生きてる”気になるんや。」

そう呟いてナツメは、空に向かって舌を出した。 「……ほな、わたしはもう一回、録音されに行こか。 “愛してる”のデータ容量、増やしたるわ。」

虹色のネコの姿が、朝のノイズに溶けて消えていった。 通りにはもう、電話ボックスも行列もなく、 ただひとつ、空に浮かぶ小さな文字だけが残っていた。

“愛してる。──発信者不明”

──ナツメ式「愛してる自動音声」 了。