上京して1年がすぎた。東京での暮らしにもようやく慣れてきたアカリは、バッグをソファに放り投げると大きく伸びをした。「今日も疲れた〜」と独りごちたその時。

──ピンポーン。

「え、誰?宅配の予定ないけど…」

ドアを開けると、そこにいたのは見慣れすぎる人物。

「……ママ!?」

そこに立っていたのは、アカリの母・ケイ。 自然体で都会にも馴染む雰囲気なのに、どこか“風”みたいな自由さをまとっている。

「ちょっと来てみたくなったのよ。あなたの顔、久しぶりに見たかったし」

「あまり確認しないでドア開けちゃダメよ。アカリは相変わらずね」

アカリは驚きながらも、どこか嬉しそうだ。

母の突然の上京

「いや急すぎるって!東京でもアポなし訪問はビビるんだけど…入って」

ケイは部屋をぐるりと見渡し、ふっと微笑む。

「あなたらしい部屋ね。……でも、冷蔵庫の中、もう少し整頓したほうがいいわよ?」

「ちょ!ママ勝手に見ないでって!」

アカリが慌てて冷蔵庫を閉めると、ケイはくすっと笑った。

「せっかくだから、ちょっと街を歩かない? 東京の空気も吸いたいし」

アカリは小さくため息をつきつつ、もう靴を履いている。

こういうところ、親子なんだよなと自分でも思いながら。

──このあと、思いがけない“出会い”が待っているとも知らずに。

買い物帰り、そして“偶然”のハルキ──三人でカフェへ

「アカリ、このコート似合うわよ。色味があなたの雰囲気に合ってる」

母ケイが店内の鏡の前で、まるでスタイリストみたいに腕を組む。 アカリは試着しながら、肩をすくめて笑った。

「ママ、判断早すぎ。来て五秒で『買い』って言うのやめてな?」

「直感は大事よ。ロックも恋も人生もね」

「ほら出た、ママの“なんにでもロック挟む”やつ」

そんな母娘のテンポのいい掛け合いをしながら店を出ると、 秋風がふたりの間をふわっと抜けていった。

買い物袋を手に歩きながら、アカリは少しほっとした表情になる。 「なんか、ママと歩くの久しぶりだなぁ」

ケイは穏やかに微笑む。

「あなたが忙しいんだもの。でも……こうやって並んで歩くの、やっぱり嬉しいわ」

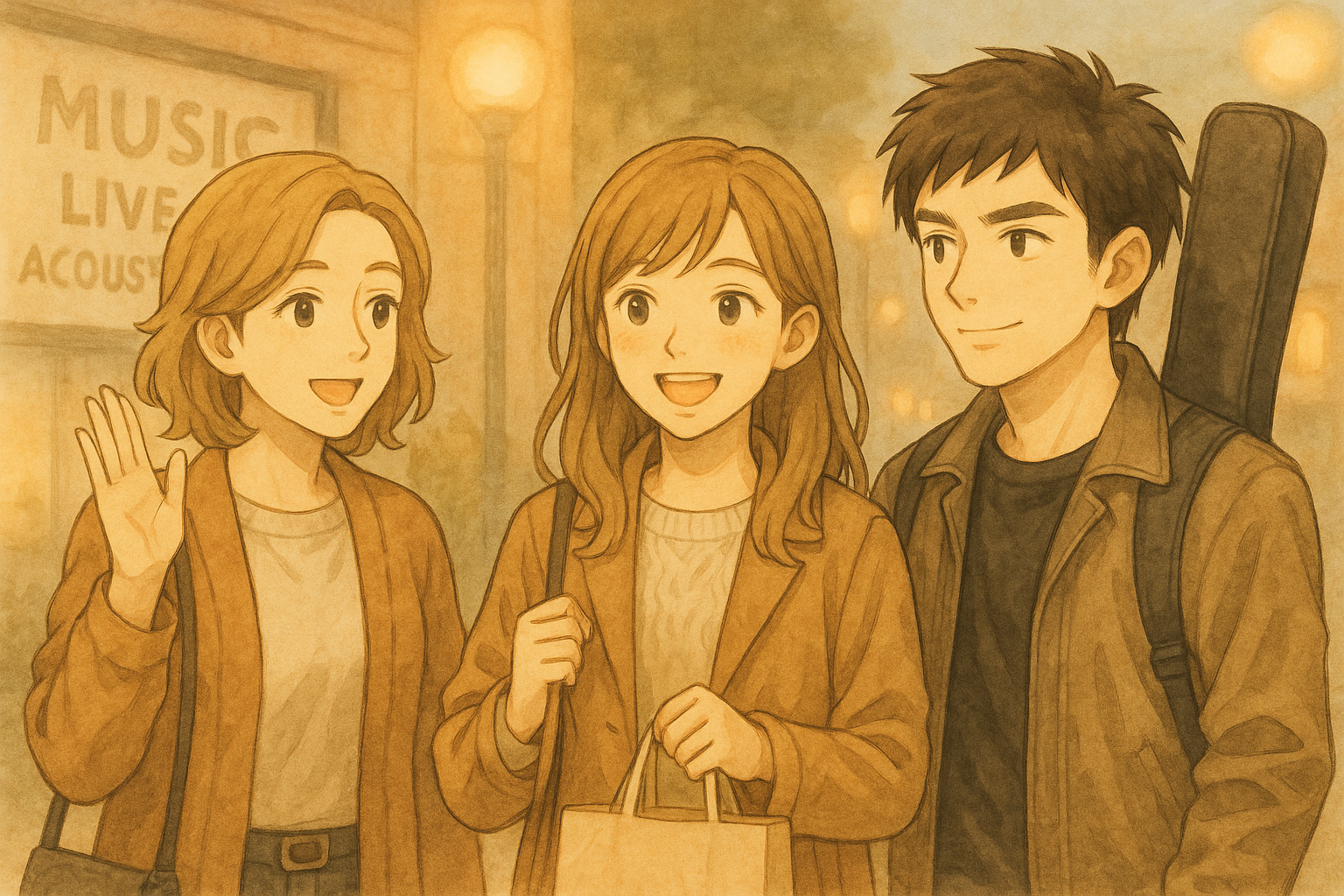

その言葉にアカリが照れたように頬をかく。 ちょうどそのタイミングで、向こう側からギターケースを背負った青年が歩いてくるのが目に入った。

「……あれ、ハルキやん!」

アカリが手を振ると、ハルキが驚いた顔で立ち止まる。

「んっ? あれ、アカリじゃん……!」

「うちのママ! 東京遊びに来ててさ。買い物ついでに案内してたんよ」

ケイは軽く会釈する。

「はじめまして。ケイです。アカリがいつもお世話になってます」

「え、そんな! ハルキです。はじめまして!」

アカリがすぐに提案するように言った。

「ちょうど帰るとこだし、三人でお茶でもどう? ハルキ、時間あるでしょ?」

「うん、ある。練習帰りで、ちょうど休みたかったとこ」

ケイは優しく微笑む。

「じゃあ、近くに素敵なカフェがあったの。行ってみない?」

こうして三人は、秋の午後のカフェへと並んで歩きはじめた。 偶然に見えるけれど、どこか運命の糸に引かれているような、そんな歩幅で。

秋のカフェで揺れる“恋じゃない距離感”

三人が席につくと、木のテーブルに落ちる午後の日差しが、少しだけ柔らかい影をつくった。 ハルキはギターケースをそっと壁に立てかけ、ケイは興味深そうにその動きを眺める。

「ハルキくんは、どんな音楽を弾くの?」 ケイが尋ねると、ハルキは少し照れながら微笑んだ。

「僕、90年代のグランジが好きで……。 ある人の影響でギター始めたんです。荒っぽいのに繊細で、ああいう“温度のある音”が好きなんですよね。」

ケイは小さく頷き、コーヒーを一口飲む。

「分かるわ。その感覚。 私も若いころ、少しだけバンドをしていてね。 時代の空気に飲まれたような……激しくて、ちょっと暗くて、でも熱のある音楽だったわ。」

「え、そんな感じのバンドだったんですか?」 ハルキは思わず前のめりになる。

ケイは照れくさそうに肩をすくめた。 「まぁミュージシャンしてました。ってドヤ顔できるほどじゃないけど……まあ、やってたのは確かね。」

そのやり取りを聞いていたアカリが、くすっと笑いながら言う。

「ママ、言うじゃん。本格的にやってた人みたいな言い方してさ。」

「昔も今も、私はロックな女なのよ。」 ケイが得意げに言うと、アカリは「はい出た〜」と肩を揺らして笑った。

しばらく雑談が続いたあと、ケイがふいにアカリとハルキの顔を交互に見た。

「ところで……あなたたち、付き合ってるの?」

「えっ!?」 アカリとハルキの声がハモる。

アカリは慌てて手を振った。 「ち、違うよママ! そんな感じじゃないし!」

ハルキも目を丸くして首を振る。 「いやいや全然! そういうんじゃなくて……友達というか、仲間というか……!」

ケイは「ふうん」と意味ありげに笑う。

「だって、距離感が心地よさそうだから。 付き合ってる人特有の“間”ってあるのよ。ふたりにはそれがないから、逆に気になったの。」

「ないんだよ! うちら普通に仲間やし!」 アカリは頬を赤くしながらストローをいじる。

ケイはそんな二人を見て、ゆっくり言葉を続ける。

「でもね、仕事仲間の恋愛って、意外と気をつけたほうがいいのよ。 わたしのバンドも、ちょっとした恋愛のもつれでギクシャクした時期があったから。」

ハルキが眉を寄せた。 「え、そうなんですか?」

「そう。 たいしたことじゃないのに、 “言わなくても分かるでしょ” とか、 “なんで理解してくれないの” とか、 そういう些細なズレが大きくなるものなの。」

アカリは息をのみ、ぽつりと落とす。

「……うちの編集部でも、恋すると空気気まずくなるときあるんよ。 みんな同じ夢追ってるから、余計にね。」

「そういうものよ。」 ケイは静かに微笑む。 「大切なのは、自分の気持ちを丁寧に扱うこと。 誰かと一緒にいるなら、“心が壊れないペース”で歩くこと。」

その言葉は、アカリにもハルキにも、すっと胸の奥に落ちていった。

ケイを見送った帰り道、BAR恋古都の前で

夕暮れがすっかり落ち、街の灯りが柔らかく浮かび上がる頃。 駅までの道でケイを見送ったアカリとハルキは、ゆっくりと編集部のある方向へ歩き出した。

「……なんか、今日すごかったね。」 アカリがぽつりと言うと、ハルキは少し照れた笑みを浮かべた。

「うん。アカリのお母さん、めっちゃカッコよかった。 なんか、普通の人なのにロックが滲んでる……って感じ。」

アカリは「ふふっ」と笑う。 「ママ、たまに強すぎるけど、なんか安心感あるんよね。 ハルキも楽しそうに話しててよかったわ。」

「いや、普通に楽しかったよ。 てかアカリとケイさん、雰囲気似てる……気がする。」

「またそういうこと言う〜! 似てないってば。」 アカリは肩をすくめながら、どこか嬉しそうに息を吐いた。

しばらく歩くと、ふたりの前に〈BAR恋古都〉のネオンがゆらりと灯り始めた。 大人の気配が漂う、こいこと。メンバー御用達のバー。

その扉の前で、ちょうど店に入ろうとしている二人の姿があった。

「……あれ、ケンジさんとマリさん?」

ハルキが目を細めると、ケンジが振り返って豪快に手を挙げた。

「おう、アカリにハルキじゃねぇか。ふたりで飲みにきたのか?」

アカリは慌てて手を振る。 「ち、違いますよ〜! うちら飲みに来たんじゃなくて、 たまたま通りかかっただけ!」

マリがふわりと微笑む。 「分かっているわよ。ふたりとも未成年でしょう? でも、こんな時間に仲良く歩いてるなんて……なんだか青春ね。」

「えっ、そんな……!」 アカリとハルキはそろって否定し、またハモってしまう。

ケンジはニヤリと笑い、肩をすくめた。 「まぁいいじゃねぇか。 若い頃は“否定する距離”が一番甘酸っぱいんだよ。」

「ケンジさん、それ言い方が昭和!」 アカリがつっこむと、マリがくすっと笑った。

ケンジとマリは、ふたりに軽く手を振って店へ入っていく。 扉の隙間から、ほんのりジャズが流れ出た。

「……なんか、いい雰囲気だね。」 ハルキがぽつりとこぼす。

アカリはネオンの光を見上げながら言った。 「うん。マリさんとケンジさんって、大人って感じでさ…… 同じ場所に立ってるのに、“時代”が違うみたいだね。」

ふたりはしばし、恋古都の前で足を止め、 大人の世界の空気を遠く眺めるように吸い込んだ。

「……よし、帰ろっか。明日も取材あるし。」

「うん。」

ふたりは再び並んで歩き出す。 その背中には、ほんの少しだけ、 “新しい物語に触れたような余韻”が揺れていた。