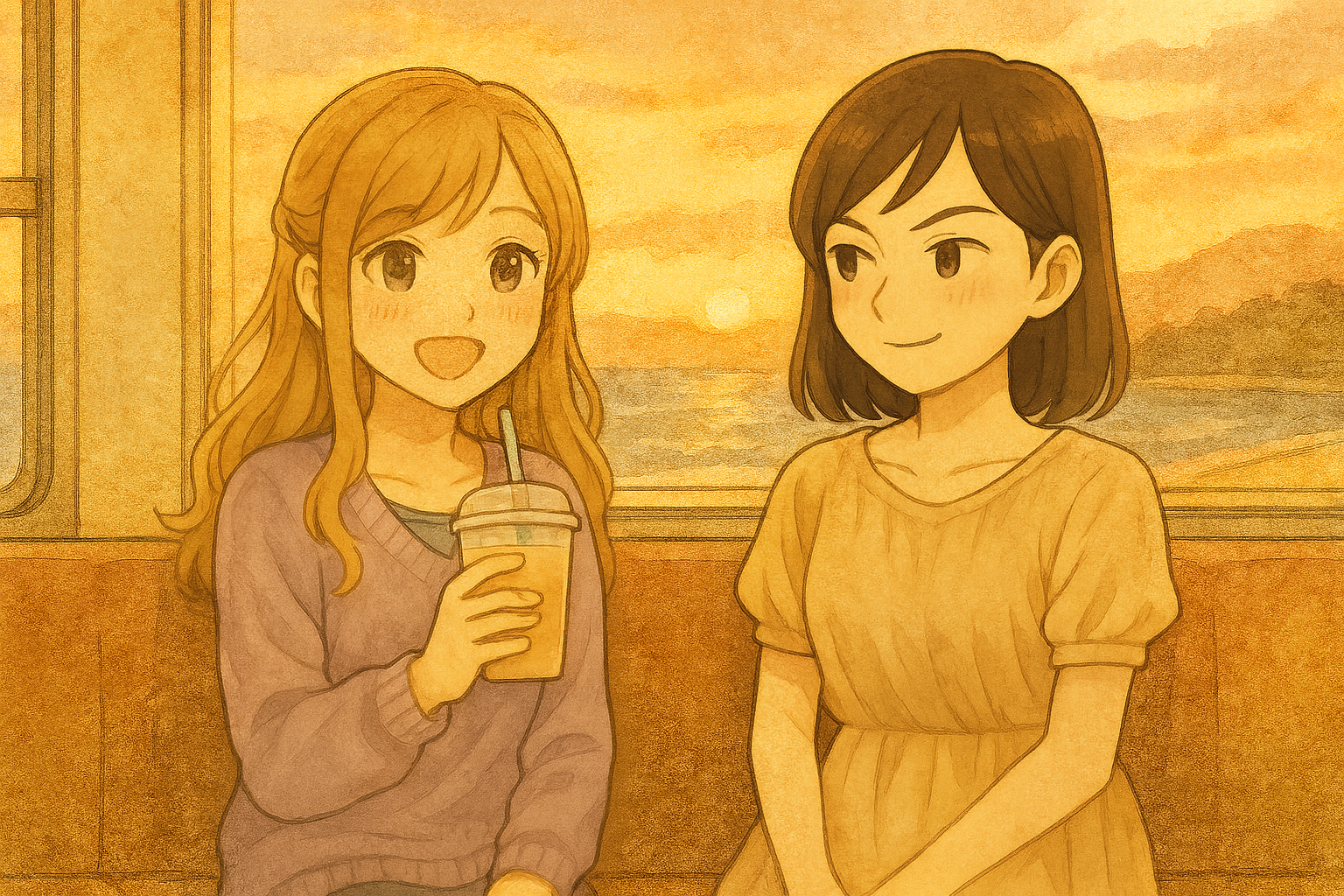

8月31日、アカリちゃんと電車に乗った。

「え、明日空いてる?じゃあさ、行こっか。どっか」

前日の深夜、アカリちゃんからそんな連絡がきた。 何が“どっか”なのかも決まってないのに、わたしは「いいよ」って返してた。

8月31日、日曜日。

夏の終わりの最後の日に、ふたりでどこかへ逃げるみたいな感覚。 誘われた理由はわからない。でも、断る理由もなかった。

電車に揺られながら、 アカリちゃんがコンビニで買ったグミをわたしのバッグにねじ込んでくる。

「あ〜ミサキさん、あたしと2人きりって初じゃない?」 「……あら、そうかも。思ったより怖くないでしょ?」

「いや、それはわかんない(笑)」 「正直だなぁ」

わたしは今日、 「旅に出たい」んじゃなくて、「アカリちゃんと話したい」んだと思っていた。

アカリちゃんは、よく人の目を見て喋る。

あの目で「ミサキさん、今ほんとに幸せ〜?」とか聞かれたら、わたし、うっかり泣くかもしれない。

だからこの電車が、ちょっと長くてありがたかった。 沈黙があっても、外の景色のせいにできる。

わたしの恋は、まだどこかでくすぶってる。

「ミサキさんって、ほんとにリクさんのこと好きだったんじゃん」

唐突にアカリちゃんがそんなことを言って、わたしの脳内に警報が鳴った。 やばい、この子、思ったより地雷を掘るのがうまい。

「……いきなりどうしたの?」

「え?なんか話してたらそう思っただけ。空気でわかるじゃん」

空気でわかるとか、やめて? そんな感受性いらない。

わたしの恋の残り火、いま無風のふりしてたのに。

リクのことなんて、とっくに吹っ切った。 夢が叶ったし、こいこと。にも入れたし──って、何度も自分に言い聞かせた。

でもね、ちゃんと燃やし切らないと、気づかないうちにまた煙が上がる。 わたしの恋は、まだどこかでくすぶってる。

「連絡とってないんだっけ?」

「とってないわよ、編集部で会うし」

我ながら、語尾が早口だった。

アカリちゃんは、「そっか〜」って言いながら、 ポケットからクシャッとなった小袋グミを出して、無言で差し出してきた。

……その優しさ、ちょっと重い。 けど受け取ってしまうわたしも、どうかしてる。

「ミサキさんって、ちゃんと傷ついたんだね」

「傷ついた顔しないのが、プロってもんなのよ」

強がって笑ったけど、アカリちゃんは「だよね〜」って小さく返してきた。 彼女もきっと、笑いながら泣いたことがあるんだと思う。

……わたしと似てる?いや、違う。 アカリちゃんは“前向きにバカでいられる”才能がある。

わたしは裏でこっそり炎上して、誰にも気づかれず灰になっていくタイプ。

だからって、か弱いとかじゃない。

ただちょっと、めんどくさいだけ♡

ギャルは、わたしの影を気づかず照らす。

「ミサキさんって、ほんとちゃんと恋してたんだな〜って、話してるとわかるよ」

また唐突に刺してきた。アカリちゃん、やっぱりナチュラルに残酷だ。

「何が“ちゃんと”なのよ」 「うーん、ちゃんと悩んで、ちゃんと好きで、ちゃんと引きずってる感じ?」

その“ちゃんと”三段活用、できれば他人の恋に使わないでいただきたい。

「てかさ〜、ミサキさんが本気だったって聞いて、ちょっと安心したんだよね」

「……なんでよ?」

「だってミサキさんって、なんかずっと“計算してる女感”あるじゃん」

一発レッドカード。

「え、悪口ではないよ!?でも実際そうでしょ?」

……アカリちゃん、無邪気な顔して真実ぶっこんでくるの、ほんとやめて。 わたしがずっと“感情より戦略”で生きてきたこと、なんでバレてんの。

「で、そういう人がちゃんと恋に落ちて、ちゃんと破局して、ちゃんと寂しがってるの見ると……なんか、ちょっと嬉しいよね」

あんた、それ言い換えたら“普段マウントとってくる上司が滑ってるの見るとちょっと楽しい”のと一緒よ?

「でも、ミサキさんのそういうとこ、好きだけどな」 「何その雑なフォロー」 「雑じゃないよ?バレてるって思ってるとこがバレてんのが、可愛いってこと」

アカリちゃんは、そう言ってわたしのストロー奪ってタピオカを吸った。 あなた、それさっき「ミサキさんの味する〜」って言ってたやつだよね。やめなさい。

明るさって、武器になる。 でもたぶん、アカリちゃんはそれを“無自覚に人に向けてるタイプ”で。

わたしみたいに“誰にも見せない火”を心に抱えてる人間にとって、

アカリちゃんの存在は、じんわり眩しい。

この子って、たまに人の影を踏むんだけど、それに全然気づかないまま光を当ててくる。

ズルいと思った。けど、ちょっと羨ましいと思った。

わたしたちは、夏にひとつ置いてきた。

夕方、海が少し見えるカフェで、アカリちゃんとソーダを飲んだ。

なんてことない会話が続く中、ふと彼女がこんなことを言った。

「ねえ、好きって、いつ終わるんだろうね?」

その言葉に、一瞬だけ時が止まった気がした。

「……終わったと思ったら、終わってないし」

「終わってないと思ったら、案外もう冷めてたりするし」

「ね、それな〜。あたしも、この前の彼のことさ、 なんか未練あるっぽいんだけど、会ったら一気に冷めたんだよね」

「熱って、一度冷めると戻らないから」

「アイスの再冷凍、マジでおいしくないやつね」

「それ。あとパスタも温め直すとパサパサになるし」

例えが雑。でも、たぶん正しい。

「じゃあさ、恋の終わりってなに?」

アカリちゃんが聞く。

「……私は、“引き算”だと思ってる」

「引き算?」

「今日みたいな日帰り旅行、前なら“あの人と来たかったな”って思ったはずなのに── 今はそれを忘れてた。無意識のうちに、あの人を少し“減らしてる”ってこと」

「あー、それめっちゃわかるかも」

「思い出してつらいんじゃなくて、思い出さないことに気づいてちょっと寂しい、みたいな」

「あー、それマジある〜〜!」

アカリちゃんが笑って、ソーダを一気に飲み干す。

わたしも同じようにストローを吸ったけど、氷だけがカランと鳴った。

「……この夏、なにかあった?」

「うーん、恋はなかったけど、

今日ミサキさんとしゃべって、ちょっと恋愛レベル上がったかも」

「それはつまり、わたしの失恋エピソードがサプリってことね」

「いやいや、肥料って感じ?」

褒めてるのか貶してるのか。

でも、わたしは笑ってしまった。

わたしたちは、たぶん夏にひとつ、何かを置いてきた。

それが恋なのか、未練なのか、 あるいは「もう少しだけ泣いていたかった気持ち」なのか。

答えはないけど、空はほんのり夕焼けだった。

わたし、ちゃんと“夏の終わりの顔”できてたかな?

帰りの電車。

少し疲れたアカリちゃんは、わたしの隣で寝ていた。

あの派手なネイルをした指がスマホを握ったまま、時折ぴくっと動いていて、 わたしはそれを盗み見るだけで、少し気がまぎれた。

アカリちゃんって、意外と寝顔が真面目なのね。

電車の窓に映った自分の顔を見て、ふと思った。

わたし、ちゃんと“夏の終わりの顔”できてたかな?

なんていうか、ちょっとだけ成長した気がしたかった。 でもきっと、変わってない。何も終わってないし、何も始まってない。

それでも──少しくらいは、誰かのせいで胸がチクっとしたまま秋を迎えるくらいが、ちょうどいい。

「好きだな」って思って、

「もう会わないかもな」って思って、

それでも、次にちゃんと人を好きになれる自分でいたい。

だから、今日みたいな日が、わたしには必要だった。

アカリちゃん、誘ってくれてありがとうね。

あんたの寝顔、あと30秒だけ眺めたら起こすわ。

……あ、でもちょっとだけ唇半開きになってるから、もうちょい見てよっと♡

わたし、今日もまた“ちょっとだけ悪い女”で終われてる気がする。