目を覚ましたら、わたしは海苔巻きになっていた。

ただし酢飯の部分が全部「昨日の後悔」で、海苔は「未読のLINE」だった。

ああ、今日もまた境界で生きている。

転がるたびにシャリがこぼれて、そこに小さなカニが群がる。

カニは一匹ずつ「おはようございます」と言って、わたしの残骸を食べていった。

おはよう、カニたち。人間よりよほど礼儀正しい。

わたしはゴロゴロと転がりながら、坂道を下った。

すると坂の下には「恋愛禁止」の看板を持った市役所の職員が立っていた。

「ここから先は愛情が流出します。自己責任で進んでください」

なるほど、川に放流される魚みたいに、わたしの恋もすぐ逃げ出すらしい。

魚に網が必要なら、恋には軟膏が必要だ。すり傷のように沁みるから。

恋のかけらでできた街

坂を転がりきったわたしは、ひょいと人間の形に戻った。

ただし右腕は「初恋のノート」、左足は「誰にも見せなかった下書き」でできていた。

身体がバラバラでも、恋を語るには十分だろう。

街に出ると、人々はみな「恋のかけら」で構成されていた。

あのサラリーマンの頭は“告白の断られ方”。

あの女子高生の靴は“キスの直前の沈黙”。

八百屋のおばさんに至っては、レジ袋いっぱいに“未練”を詰めている。

「いらっしゃい、今日は未練が安いよ」

そう声をかけられ、わたしはつい一袋買ってしまった。

口に入れると、しょっぱい。涙で漬け込んだ梅干しの味がした。

街角の時計台は逆回転していて、針が進むたびに人々の恋が少しずつ薄れていく。

でも誰も気づいていない。

人はみな、恋がなくなっても生きられると信じ込むことでしか、生きていけないのだ。

編集部の影たち

路地裏を歩いていると、「こいこと。」の編集部の仲間たちがいた。

ただし全員、影だけになっていた。

アカリの影はカラフルで、落書きみたいに道端を走り回っている。

「ねぇナツメさん、恋ってお祭りじゃん!でも帰り道はちょっと切ないんだよね」

声だけが弾んで、影はすぐに電柱の裏へ消えていった。

ケンジの影はビールジョッキを片手に説教していた。

「恋はな、冷えたビールと一緒だ。うまいうちに飲まにゃ、ぬるくなる!」

だがジョッキは空で、泡の音ばかりが響いていた。

ミユの影はスマホを握りしめ、画面にハートマークを次々と飛ばしている。

「推しも恋も尊い♡ でも推しは裏切らないからね!」

その声が、まるで風船みたいに浮かんで街灯に絡まっていった。

わたしは笑った。

みんなの影は騒がしいのに、本体はどこにもいない。

影が恋を叫んでいるうちは、本人はきっと安心して眠っているのだろう。

恋を食べるという行為

腹が減ったので、先ほど買った「未練」の袋を開ける。

中には飴玉のように丸められた小さな記憶がいくつも入っていた。

舌の上にひとつ乗せると──

放課後の夕焼け、机の上に置かれたチョコレート。

「好きです」と震える声。

それを無言で受け取ってしまった、あの曖昧な時間。

味は甘酸っぱく、少しえぐみがある。

噛み砕くたびに、未練は体の中で「もう一度やり直せるかもしれない」という幻想を生んでいく。

だが飲み込んだ瞬間、それは砂のように喉を乾かせた。

屋台の隅では「嫉妬まんじゅう」が売られていた。

赤い餡は熱く、噛めば噛むほど心臓がざわつく。

隣の屋台では「初恋ソーダ」。蓋を開けると、炭酸と一緒に古いラブレターが飛び出した。

わたしはそれらを片っ端から胃に流し込み、満腹になった。

──恋の断片を食べすぎると、誰かを好きになる余地は胃袋に残らない。

そんな当たり前のことを、ようやく理解した気がした。

もうひとりのわたし

胃の奥が重くなってきたころ、ふと鏡のような川が現れた。

水面に映るのは、わたし自身──ただし顔の半分がカエルで、もう半分がタイプライターだった。

「やぁ、ナツメ」

映像のわたしが口を開くと、カエルの声とタイプ音が同時に響いた。

「恋を食べてばかりで、まだ自分の心に与えてないんじゃないのか?」

「ほう、哲学的やな。けど、わたしは誰かに与えるより、こうして食う方が性に合ってるんや」

「違う。お前が求めてるのは、食べることじゃなくて、消化できない痛みそのものだ」

川の中のわたしは、カエルの手で水面を叩いた。波紋が広がる。

「恋は軟膏だ。塗れば治るが、跡は残る。お前はその跡を集めて歩いているだけだ」

「跡やて?……そらそうかもしれんな」

わたしは思わず笑った。

「ほんで、その跡を見せびらかして歩くんが、わたしの生き方かもしれん」

川の中のわたしは、ゆっくりと沈んでいった。

カエルの目だけが水面に残り、最後に瞬きをすると、世界の音が一瞬だけ止まった。

恋の定義、ナツメ流

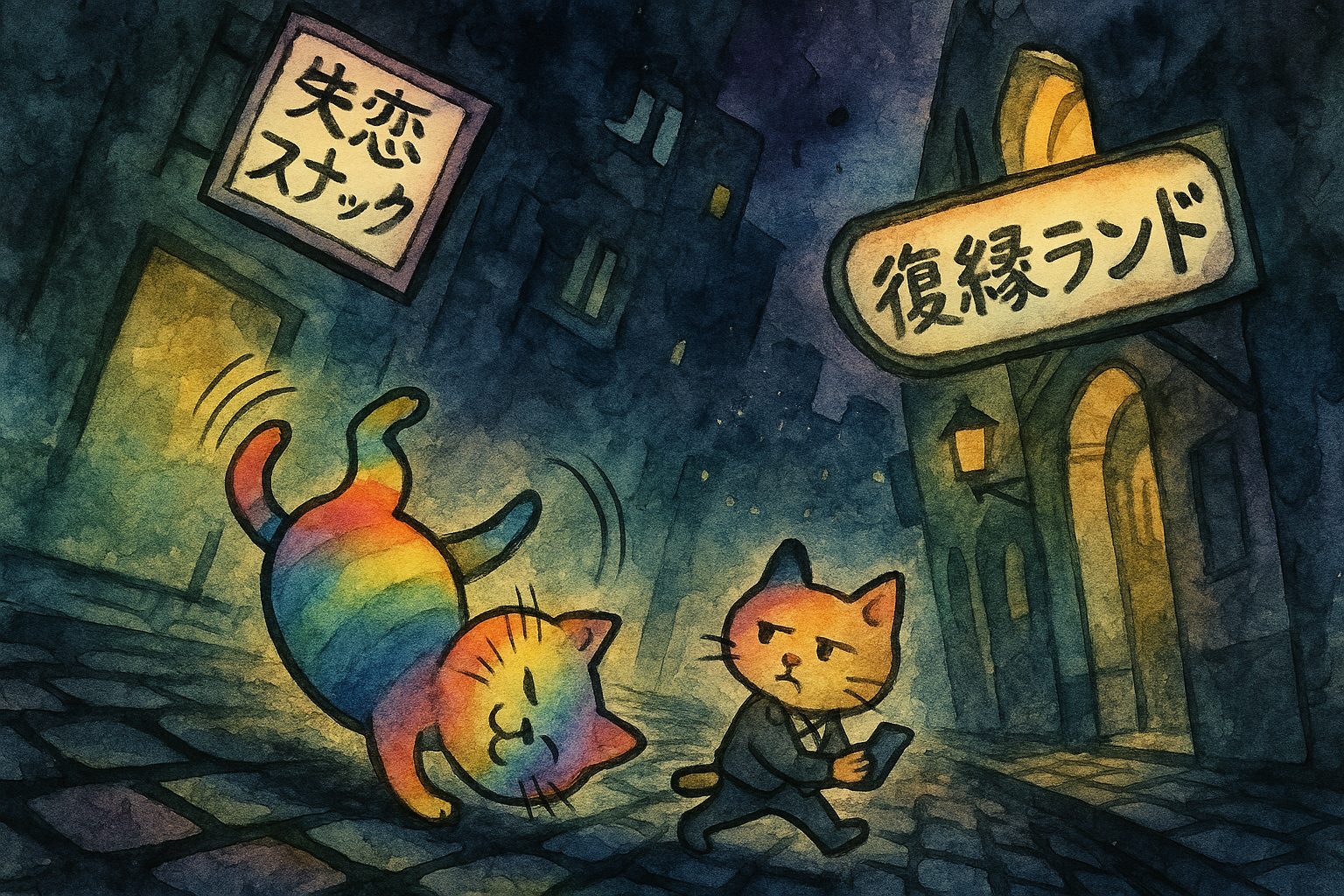

川辺を離れると、夜の街にネオンがともっていた。

看板には「失恋スナック」「両想い医院」「復縁ランド」と派手な文字が踊っている。

どの扉を開けても、きっと似たような涙と笑いが待っているのだろう。

わたしはポケットから最後の「未練キャンディ」を取り出し、舐めながら歩いた。

舌の上でほのかに甘い。それはまるで、終わった恋がまだ心臓の隅で呼吸している証拠みたいだった。

街灯の下、見知らぬ子どもが声をかけてきた。

「ねぇ、おじさん。恋ってなに?」

わたしは少し考えてから、答えた。

「恋とはな、冷めたラーメンや。

熱いうちに食べられへんと後悔する。

でも冷めても腹は満たす。……つまり、うまいかどうかより、食うたこと自体が人生の証拠や」

子どもはきょとんとした顔でうなずき、ポケットからソーダ飴を差し出してきた。

「じゃあ、これあげる。あったかいうちに食べてね」

飴を口に入れた瞬間、世界がひっくり返った。

空が地面に、地面が空に。わたしはコケの塊に変わって、風に吹かれて転がっていった。

──そうや、恋とはでんぐり返しや。

理由も出口もわからんまま、笑いながら転がっていく。

それで十分なんやろな。