恋をしようと決めた。

合コン、恋活パーティー、マッチングアプリ──いろんな出会いに挑戦してみたけれど、なぜかピンとこなかった。

そんな中、偶然カフェで隣り合った女性・ミサキと話すようになり、何度か会っていくうちに「この人といると落ち着く」と感じたリク。

第一話では、恋を始めようとするリクが、運命のように出会ったミサキとの距離を縮めていくまでの“プロローグ”が描かれました。

そして、いよいよ今回──ふたりの初デートがはじまります。

植物園という、静かな時間

「今日は植物園、どうかな?」

そう提案したのはリクだった。

季節は、緑がいきいきと呼吸する初夏。

初めてのデートにぴったりな場所を、恋愛ライターとしての誇り(と少しの緊張)を込めていくつかリストアップしていた中で、最後まで心に残ったのが植物園だった。

派手さはないけれど、話しやすくて、無言が気まずくならない場所。

「わぁ……きれい」

ミサキが花のアーチをくぐりながら、小さく感嘆の声を漏らす。

カフェで偶然隣り合ったあの日とはまた違う、柔らかな表情。自然の中にいる彼女は、少しだけ肩の力が抜けていて、それがまたリクの心をふわりとくすぐる。

「この花、名前なんだろう……」

ミサキがしゃがんで見ているのは、鮮やかなオレンジの花。

「カリフォルニアポピー、だって」

看板を指さしながら、リクが答える。

「なんか、太陽っぽいね」

その言葉に、リクはうなずきつつも、内心ではミサキの笑顔の方がよほど太陽っぽいと思っていた。

カフェで交わした「好き」の話

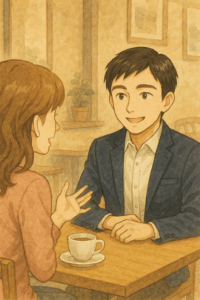

植物園の散策を終え、ふたりは近くのカフェに入った。ガラス張りの明るい店内。テーブル越しに向かい合うのは、どこかくすぐったいけれど、心地いい距離感だった。

「ああいう静かな場所、落ち着くね」ミサキがカップを置きながら言う。

「うん。初デートで騒がしいところ行くの、ちょっと違うかなって思ってさ」リクがそう答えると、ミサキはふっと笑った。

「ちゃんと考えてくれてるんだなって、思った」

話題はゆるやかに、ふたりの「好きなもの」に移っていく。食べ物、映画、音楽……そして、恋愛の話。

「リクくんって、恋愛ライターなんだよね?」

「うん。最近は恋愛相談とかコラムを書いてる。……って言うと、ちょっと恥ずかしいけど」

「すごいなぁ。なんか、ちゃんとしてるんだなって感じがする」

「でも、書いてるからって恋愛がうまいわけじゃないよ」

そう言いながら、リクは少しだけ視線をそらした。ミサキは、それ以上は聞かず、微笑んだままカップに口をつけた。

「私ね、あんまり恋愛、得意じゃないのかも。好きになるのも、誰かに気持ちを伝えるのも、ちょっと怖くて……」

「……うん」リクはその言葉を、遮らず、ただ受け止める。

「以前、付き合ってた人がいてね。ちゃんと未来の話もしてたんだ。でも、突然別れることになって……」

ミサキの指がカップの縁をなぞる。声は穏やかだったけれど、リクにはその傷がまだ癒えていないことがわかった。

「置いていかれるのって、想像以上に痛いんだね」

リクは小さくうなずく。「……それ、ちゃんと、怖いよね」

ミサキがうっすら笑った。「でも、こうして誰かと話せるようになったのは、きっと……ちょっとずつだけど、前に進んでるってことかな」

リクは言葉を選びながら答えた。「ミサキさんのこと、大事にしたいって思ってるよ。焦らないし、無理もしない。……でも、少しずつ一緒に進めたらいいなって、思ってる」

その言葉に、ミサキはしばらく黙っていたけれど──やがて、柔らかな目で「ありがとう」と笑った。

何度かのデート、そして少しずつ変わる距離感

その日を境に、ふたりは自然なペースで連絡を取り合うようになった。無理に詰めすぎることもなく、かといって遠慮しすぎることもない、ちょうどいい距離感。

2回目のデートは、美術館とそのあと駅近のカフェ。3回目は映画と夕食。会話が途切れることはなかった。何を話しても、ふとしたタイミングでお互いの笑い声が重なった。

リクは、ミサキと一緒にいる時間を「穏やか」と感じていた。そしてその穏やかさが、自分にとって心地よくて、安心できるものだと気づいていた。

一方のミサキも、少しずつ変化していた。

「なんか、リクくんといると時間がゆっくりに感じるんだよね」

「それ、僕も思ってた。……なんでだろうね?」

ミサキが首を傾げながら笑う。「きっと、安心してるからかな」

その言葉に、リクの胸が少し熱くなった。

ミサキはまだ、過去の傷を完全には癒せていない。けれど、リクの隣で少しずつ自分を取り戻している。それが会話の端々や表情から伝わってきた。

「……ねえ、リクくんは、どうして恋愛ライターになったの?」

「うーん……誰かの背中をそっと押すような言葉を届けたいと思ったから、かな。昔の自分みたいに、うまく恋ができない人の役に立てたらいいなって」

「……やさしいんだね」

「いや……不器用だからこそ、言葉でちゃんと伝えたいって思うのかも」

そんな言葉のやり取りが、ふたりの距離を少しずつ近づけていく。

まだ恋人ではないけれど、お互いを想う気持ちは、確実に育ち始めていた。

ミサキの過去と、リクの迷い

「……私ね、前の恋、うまくいかなかったって話したよね」

ある日の帰り道。平日の夜、駅の改札前で、ミサキが小さな声で口を開いた。

「その人とは、結婚の話もしてたんだ。仕事はフリーランスで、ずっと“映画を撮る”って夢を追いかけてて。私も応援してたつもりだったけど……ある日、連絡が取れなくなって、そのまま音信不通になったの」

淡々と話すミサキの目は、遠くの光を見つめていた。

「しばらくは、事故じゃないかとか、連絡手段を失っただけだとか、いろんな可能性を考えてた。でも……たぶん、自分で全部断ち切ったんだと思う。夢に集中したくて、私を手放したのかもしれない」

リクは返す言葉を探しながら、ただ静かに歩を合わせた。

「誰かを好きになるのって、怖いなって思うようになった。信じても、そばにいてくれるとは限らないから」

——信じるって、すごくエネルギーがいる。

リクの胸に、その言葉がずっしりと落ちた。

(怖いよな……また裏切られるかもしれないって思ったら、簡単に人を好きになれない)

けれど、それでも。

彼女がその過去を語ってくれたことが、リクにはうれしかった。

(ちゃんと、俺に伝えてくれた)

リクの中で、ひとつの想いがゆっくりと育っていく。

「この人の“これから”に、寄り添いたい」

無理に距離を詰めるんじゃなくて、彼女の心が少しずつ開いてくれるのを待ちながら、自分の気持ちも誠実に伝えていこう。

その夜、リクはひとりでノートPCを開いた。

ライターとしてではなく、ただの「リク」として、文章に想いを綴りたくなった。

——次回、第3話へつづく。